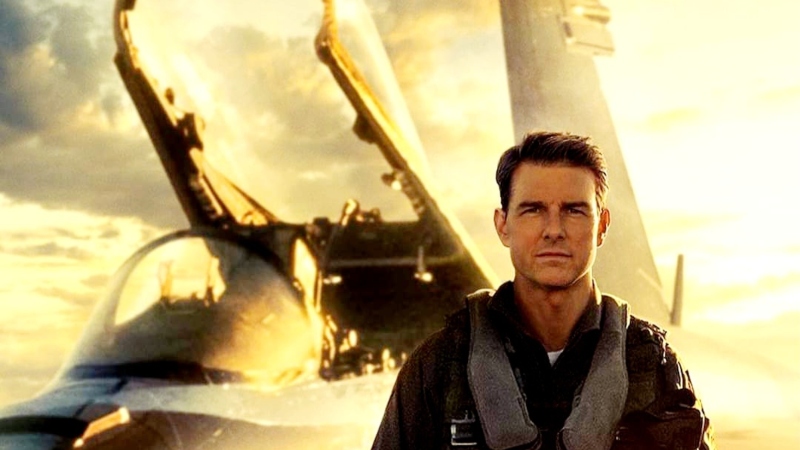

Precisamos de poucos segundos para constatar: a aura dourada de San Diego, banhada por um perpétuo poente, está de volta. “Top Gun: Maverick” se esforça para manter a mesma identidade estabelecida por Tony Scott no original de 1986 – tanto que a sequência de créditos iniciais, com os caças pousando no porta-aviões, é uma refilmagem da sequência inicial do primeiro filme, com a mesma música e tudo. Mas deixemos claro logo de cara: Joseph Kosinski, que toma as rédeas do novo longa (e que já havia dirigido o astro Cruise em “Oblivion”) não é nenhum Tony Scott.

A trama do filme original era praticamente inexistente, é verdade – apenas um bando de moleques em um ciclo infindável de voos de treinamento, desprovidos de qualquer propósito real. Mas Scott compensava isso com uma crença tão forte nas suas imagens que, mesmo hoje, é impossível não sermos seduzidos por elas. Em vez de fugir do erotismo entre seus machões, Scott mergulhava nele: todos os homens, sempre bronzeados e suados, estavam a um passo de se beijarem e se digladiarem, simultaneamente. Tudo ali era intenso, à flor da pele – um mero aperto de mãos durante uma partida de vôlei de praia era eletrizante.

Antes e depois

Esse não parece o foco de “Top Gun: Maverick” que, dessa vez, decide investir em uma trama propriamente dita, com drama e conflitos palpáveis. Um caminho super válido, diga-se de passagem, e o longa seria mesmo superior ao original se não fosse pela direção apenas competente de Kosinski, bem como pela guarnição de personagens descartáveis compondo o novo time de recrutas (não que os antigos personagens tivessem profundidade shakespeariana, mas, já disse, Scott caprichava na intensidade das relações).

O cerne desta sequência está no conflito “pai e filho” que se estabelece entre o Maverick de Cruise e o Rooster de Miles Teller, um aluno da escola naval para pilotos aéreos que dá nome à franquia. Na verdade, ficamos sabendo que Rooster é filho de Goose, melhor amigo de Maverick, morto ainda no primeiro filme. Como Maverick não quer que o garoto tenha o mesmo destino do pai e o velho de guerra retorna desta vez como instrutor na Top Gun, tem início o conflito. Também não ajuda o fato de Maverick treinar seus alunos para uma missão onde a morte é praticamente certa.

Já de cara, portanto, fica claro que, narrativamente, esta sequência toma a dianteira em relação ao original. Aqui, há uma missão cujo objetivo é bem construído logo de saída, com todos os perigos muito bem delineados. O resultado é que, durante as sequências de treinamento, todas aquelas manobras se tornam imbuídas de propósito. Não deixa de ser um algo a mais o fato da missão dos pilotos ser praticamente impossível, envolvendo rasantes por um vale apertado e o impacto de 10 forças G nos corpos dos aeronautas – tudo isso sem falar na estreiteza do alvo onde os pilotos precisam lançar suas bombas, capaz de deixar Luke Skywalker, com seu tiro certeiro à estrela da morte, envergonhado.

Como já foi dito, o diretor Joseph Kosinski não tem a banca para bater o senso estético do falecido Tony Scott. Antes, Kosinski tem a humildade de se ater aos passos do mestre – o que poderia ser lido como mera emulação irritante se 1) o estilo de Scott não fosse tão deslumbrante e 2) o show das sequências de ação não fosse tão grandioso.

Espetáculo aéreo

De novo, a clareza dos objetivos da missão ajuda para que tenhamos um discernimento maior do que os pilotos estão fazendo nos ares. Na verdade, se há algo no original que, visto hoje, deixa a desejar, são justamente as sequências aéreas. É muito difícil manter a geografia de uma cena quando você tem caças supersônicos, todos com a funilagem mais ou menos igual, voando em círculos um atrás do outro.

Aqui, além de termos uma ideia geral da razão de tal e tal manobra aérea está sendo feita, as imagens captadas em IMAX são simplesmente magníficas. Kosinski, sabiamente, evita muitos cortes; a câmera se fixa no rosto dos atores dentro do cockpit, as faces se contraindo e os olhos se esbugalhando enquanto desafiam a temível força G.

Kosinski intercala esses planos ora com imagens aéreas capturadas por câmeras atracadas às carcaças das aeronaves, ora com planos filmados por teleobjetivas nos quais os caças realizam manobras verdadeiramente de tirar o fôlego. Em dado momento, dois caças em queda traçam rotas em espirais em torno um do outro – o tipo de imagem que te faz rir diante da perspectiva de assistir “Top Gun: Maverick” na tela do computador e não no cinema.

SERVIDÃO AO REAL

Os créditos para todo esse senso de espetáculo devem ir, naturalmente, ao astro-produtor Cruise, que levou o elenco para manobras aéreas reais em prol da autenticidade. Talvez o último astro de apelo massivo que ainda não está atrelado a um filme de quadrinhos, ele tem se especializado nas últimas décadas em um segmento próprio do cinema de ação.

O grande atrativo de seus filmes é o fato de que Cruise insiste em fazer as próprias acrobacias, mesmo que isso signifique quebrar a perna enquanto pula de um prédio ao outro ou pilotar um helicóptero enquanto exerce a função de operador de câmera – apenas para ficarmos com exemplos do último “Missão: Impossível”.

Como Jackie Chan e Buster Keaton antes dele, o toque do real permeia as manobras de Cruise e o impacto no espectador é visceral por conta disso: a ideia de que alguém podia ter se ferido gravemente durante as filmagens. A diferença é que Cruise, que não é nenhum mestre nas artes marciais ou burlescas, está ativamente procurando desafiar a morte da forma mais grandiloquente possível: desde que se dependurou à porta de um avião em pleno voo no quinto filme da franquia “Missão: Impossível”, nada mais parece impossível.

É por essa servidão ao real, e pelo fato da câmera, reverente, se limitar a captar, a uma distância respeitável e pelo tempo necessário, o feito que se desenrola à sua frente com o mínimo de trucagens, que os filmes de Cruise são os últimos de uma espécie em extinção: aqueles que nos deixam verdadeiramente maravilhados com o poder do cinema. Se, mesmo após termos retomado o fôlego, eles nos causam uma impressão longeva, é porque ficamos deslumbrados diante das capacidades inesgotáveis da espécie humana.

Explico: é que na sala escura, diante de uma tela que ocupa toda uma face da sala, vendo o rosto de Cruise sendo comprimido dentro do cockpit a ponto de quase estourar, entendemos de uma vez por todas porque o cinema é o maior criador de mitos que existe.

Cruise, quase com idade o suficiente para que você ceda o assento no ônibus a ele, segue firme como um exército de um homem só na batalha contra a mesmice dos blockbusters contemporâneos. Não é de se espantar que em “Top Gun: Maverick” o momento-chave do protagonista se dá quando ele se liberta de qualquer preocupação com outrem, focando naquilo que realmente sabe fazer: ser o melhor piloto de todos os tempos. Egotrip? De fato, mas qualquer egotrip que envolva desafiar a morte para a satisfação do respeitável público me parece válida.

A FORÇA G

E já que estamos no assunto, um causo ilustrativo da sessão à qual fui: dois críticos, já cascudos, conversavam atrás de mim antes do início do filme; um deles dizia que não há a menor necessidade, hoje em dia, para filmes que priorizem os efeitos práticos.

Assim, em vez de gastar dinheiro ensinando os atores a se virarem dentro de um caça, a produção de Tom Cruise, argumentava o crítico, deveria ter investido mesmo era em CGI e simulações renderizadas com o toque de um botão.

Pois bem. Duas horas depois, os créditos começam a subir na tela. Atrás de mim, um silêncio grave, pesado – a sala inteira ainda baqueada pela força G. Finalmente, aquele mesmo crítico atrás de mim dispara (e, leitor, quero deixar claro aqui meu compromisso com a ética jornalística): “Porra, chacoalhou essa merda, hein.”

MAIS CRÍTICAS NO CINE SET: