Caso você ainda não tenha percebido, começou. Começou uma discussão inevitável em relação a como o cinema hegemônico norte-americano representa os asiáticos. Quem anda acompanhando as notícias já havia percebido que essa seria uma onda inevitável: desde 2013, a principal premiação de filmes gringos, o Oscar, recebe críticas extremamente populares entre público e crítica sobre como as minorias são minadas do evento. Negros e mulheres foram os dois principais grupos no qual essas discussões focaram.

Agora, chegou a vez dos asiáticos. Um estudo da University of Southern California pesquisou a discrepância de representações em 700 filmes populares lançados entre 2007 e 2014 e descobriu que apenas 5,3% dos personagens eram asiáticos. Se considerarmos que apenas na China vivem cerca de 1,3 bilhões de orientais, e que a Ásia é composta por 45 países, incluindo a Índia, com 1,2 bilhões de habitantes, percebemos que há algo de errado com tantos rostos de traços europeus nas telas do cinema e da televisão.

“Estamos do seu lado! Eu odeio o Godzilla, eu o odeio também!”.

Falando em televisão, o sucesso da série do Netflix “Master of None” começou, discretamente, a cantar essa pedra ao grande público quando ela foi lançada em novembro de 2015. Estrelada pelo descendente de indianos Aziz Ansari, a comédia botou o dedo na ferida dessa pouca representatividade em mais de um episódio. Num deles, “Indians on TV”, o personagem de Ansari, Dev, expõe a gama limitada de papeis estereotipados que os indianos conseguem na mídia americana. “Por que os asiáticos não interpretam asiáticos?”, “Por que sempre somos representados como taxistas, médicos ou gurus espirituais?”, e “Por que uma série não pode ser estrelada por dois asiáticos?” são as perguntas-guia desse episódio.

“Master of none”: pequena pérola de diversidade televisiva.

A resposta: whitewashing

Com os olhos atentos, crítica e veículos especializados em cinema e produções de entretenimento começaram a fazer perguntas similares as de Ansari. Por isso, quando Cameron Crowe escalou Emma Stone como a sino-havaiana Allison Ng em “Sob o mesmo céu”, o filme foi detonado não apenas por ser, de fato, uma obra aquém do que o diretor já trouxe ao público, mas por ser um caso de whitewashing. Este termo se aplica basicamente quando um personagem de origem diversa é apresentado por um ator caucasiano, o que se aplica à branquíssima e loira Stone.

Emma Stone: 50% chinesa, 49% havaiana e aquele 1% que faz toda a diferença?

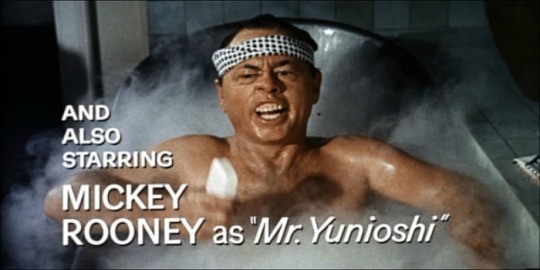

No passado o whitewashing era lugar-comum. Podíamos ver, por exemplo, John Wayne como o mongol Gengis Khan (em “Sangue dos bárbaros”, 1956), Katherine Hepburn como chinesa (em “A estirpe do dragão”, 1944) ou Mickey Rooney como japonês (em “Bonequinha de Luxo”, 1961). Existiam escassos atores asiáticos em Hollywood, incluindo aí a bem sucedida Anna May Wong, que nos anos 1920 se tornou a primeira a quebrar a regra de representação de casais miscigenados no cinema quando ela interpretou o interesse romântico do caucasiano Kenneth Harlan em “The toll of the sea” (1922).

Tá certo.

Voltando para o século XXI, o whitewashing promovido por Cameron em “Sob o mesmo céu” não foi recebido com a mesma naturalidade dos tempos de Wong, Wayne e Hepburn. O diretor inevitavelmente teve que se desculpar pelo miscasting, e a atriz Emma Stone confessou que precisava ter mais atenção à questão racial ao escolher seus papeis no futuro.

O caso de “Sob o mesmo céu” tinha tudo para ser uma lição a Hollywood, uma vez que a publicidade positiva do filme foi engolida pelo caso de whitewashing na mídia. Ledo engano. Quando a gigante Marvel começou a liberar as primeiras informações sobre um de seus próximos potenciais sucessos, “Doutor Estranho”, surgiu ali o nome da atriz Tilda Swinton, interpretando a tibetana Anciã, um papel que é uma verdadeira faca de dois gumes para o estúdio: ao mesmo tempo em que a Marvel minimiza a acusação de sabotar o destaque às personagens femininas de seu universo cinemático ao transformar o personagem em mulher (originalmente, o Ancião é um homem), o estúdio comete o mesmo erro de Cameron, além de cair no estereótipo de asiático ultra espiritualizado, uma figura mística que por vezes não permite identificação entre personagem e público.

Se o público irá perdoar o equívoco de escalação em “Doutor Estranho”, só o futuro dirá. O que podemos dizer com certeza é que o filme já figura em todas as discussões sobre o whitewashing voltado aos asiáticos hoje. Por sorte (da Marvel), o caso foi eclipsado por outro ainda mais curioso: o que acontece no filme “Ghost in the shell”. Baseado numa animação cult japonesa, a ficção científica traz Scarlett Johansson interpretando a policial ciborgue… Motoko Kusanagi! Caso você tenha dúvidas dos traços asiáticos de Johansson, é só conferir a imagem de divulgação do filme logo abaixo.

Pois é, nenhuma semelhança. Os genes holandeses de Johansson não ajudam muito.

Os fãs da animação original explicam que embora Scarlett seja ótima atriz e certeza de bilheteria em filmes de ação e aventura, o contexto da trama e a própria personagem Kasunagi pediam uma escalação de elenco diferente. A torcida informal era pela japonesa Rinko Kikuchi, que, por sinal, saiu-se muito bem na ficção “Círculo de fogo”.

Por que isso acontece?

Do ponto de vista dos produtores, principal motivo do whitewashing é a questão das bilheterias. Estúdios e produtores entendem que os atores norte-americanos caucasianos são, naturalmente, os detentores do maior apelo junto ao público em geral, e que este poderia acabar se segmentando (e, por conseguinte, diminuindo o potencial de rendimento dos filmes) se colocarem atores de origens marcadamente distantes do “normal” que se vê nas telas.

Na prática, percebe-se a manutenção de um círculo vicioso. Afinal, como fazer um rosto asiático chamar bilheteria, se esse rosto nunca é mostrado? Outro ponto falho dessa perspectiva é o fato de que a cultura oriental, no geral, sempre despertou atenção do público. Os filmes de artes marciais são uma prova disso. Não por acaso, vemos astros como Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris e Steven Seagal, que fizeram carreira e fortuna ao se apropriarem de um elemento da cultura asiática. Qual a dificuldade de, em pleno século XXI e num contexto de cultura massiva, retratar experiências (específicas de uma cultura ou não) do ponto de vista de orientais?

Também se percebe hoje que o próprio público demanda diversidade. Há uma atenção cada vez maior, por exemplo, para com estrelas do cinema asiático. No mais recente filme da franquia Star Wars, fãs de “Operação invasão” (2011) e “Merantau” (2009) foram a loucura quando se divulgou que dois lutadores da arte marcial silat, o javanês Yayan Ruhiane o indonésio Iko Uwais, estariam no longa. O mesmo grupo chiou ao ver que a dupla, além de só fazer quase uma ponta ao perseguirem Han Solo na Millenium Falcon, não mostrou seus talentos para a luta.

Ficando ainda na franquia criada por George Lucas, muitos são os fãs e os críticos que avaliam a entrada de Donnie Yen (da saga “O grande mestre”) no elenco de “Rogue One” como uma estratégia segura para garantir diversidade e, de quebra, uma bilheteria tão ou mais rentável que a do Episódio VII dentre o vasto público chinês. Afinal, sempre corremos para os cinemas querendo dar uma conferida no ator de nossa própria nacionalidade num blockbuster. Quem fez o sacrifício de ver “Elysium” por causa de Wagner Moura que o diga…

“Tell that to Kanjiklub!”

Aí recai novamente nossa atenção ao cinemão americano. Sendo os blockbusters os filmes de maior influência e alcance ao grande público, a representação de apenas um padrão de cultura, a partir de um ponto de vista único, é limitador e excludente para com o público. Ainda que atores como John Wayne, Katherine Hepburn ou Tilda Swinton tenham talento inquestionável, o fato é que a metáfora de dominação do homem branco se perpetua no cinema a cada vez que um negro, asiático ou indígena não consegue se ver nas obras que moldam a cultura popular em escala global a partir de filmes e séries. Parece bobagem? Talvez, mas só se você ignorar o quão “brancos” são os itens da indústria cultural que você curte.

Sempre pode piorar

O pouco espaço nas telas, os papéis estereotipados e as restrições a presença majoritariamente em filmes de gênero específico parecem desafiadores o suficiente para um ator de origem asiática no cinemão americano, mas sempre tem como piorar. As atrizes mulheres penam ainda mais.

Independente de etnia, as atrizes geralmente são escaladas levando em consideração de que maneira se enquadram em ideais de beleza e se estão na faixa etária considerada “desejável” ao público (entre 20 e 35 anos, no máximo). Isso afunila ainda mais o já escasso espaço de representação. Mesmo em filmes de gênero como os de artes marciais, é mandatório que elas preencham esses requisitos, sendo que ainda precisam provar a todo instante que podem “dar porrada como um homem”.

Adivinha quem é a protagonista de Gilmore Girls?

Saindo do nicho desses filmes e caindo “apenas” na cota dos asiáticos com papeis estereotipados, a mulher oriental acaba sendo mais duramente rotulada a partir de dois extremos: ou pode ser a mulher fria, rígida e submissa, focada unicamente em dinheiro, estudo, trabalho e em conseguir um marido (preferencialmente caucasiano); ou pode ser uma mulher lasciva, de caráter dúbio, que age em grande parte em função do desejo sexual de um homem (preferencialmente caucasiano, repito!).

Em várias análises sobre a segunda temporada da série televisiva Demolidor, esse último perfil foi relacionado à personagem Elektra. Embora ser bela, forte, inteligente e levemente maluca sejam atributos “legais”, vários críticos questionam como essas características são utilizadas no programa de forma a fazer avançar unicamente a trama do progatonista (homem, caucasiano), e não a de Elektra em si. Além disso, ela é o contraponto ao outro interesse amoroso do protagonista, Karen (Deborah Ann Roll), personagem que, embora não seja perfeita, possui qualidades muito mais humanizadas que a femme fatale interpretada por Elodie Yung.

Karen é a companheira de Matt, o advogado com sede de justiça; já Elektra é a amante do Demolidor, capaz de compreender seu lado obscuro. Quem é a boa e evoca a luz? E quem é a má e remete às trevas?

Parece uma comparação exagerada? Viagem na maionese? Não quando começamos a observar a repetição desses padrões em uma infinidade de outras obras, aliadas ao fato de que, em termos de apelo sexual, a mulher asiática desse nicho é sempre uma tentação para o homem causasiano, mas quase nunca o homem asiático tem o mesmo appeal, o que perpetra uma lógica de dominação. Independente de sexo, a chance deles serem protagonistas é sempre mínima.

Toda regra tem sua exceção: “The Mindy Project” é a prova.

Podemos muito bem parar para pensar em como tudo isso é exagerado, já que só existem 5% de asiáticos nos EUA. No entanto, esses 5% recebem uma imagem extremamente problemática e simplória de si mesmos. Mais que isso, esses 5% são uma ínfima parcela do público que receberá as mensagens presentes em um filme, série ou outra produção, e é esse retrato negativo, incompleto e/ou errado que eles receberão para criar muitas de suas visões de mundo, já que não podemos exigir discernimento e senso crítico de todo o público.

Repito, essa é a discussão da vez. Mas ela se amplia cada vez mais, acusa os problemas de representação não só de um grupo ou etnia específicos, mas explicita também como esse padrão se repete em outras vias. Qual foi a última vez que uma pessoa do Norte do país se sentiu de fato representada na mídia? E um indígena? E um afrodescendente? Quem, afinal, são as pessoas cujas histórias acompanhamos nos filmes? Pergunte-se isso da próxima vez que for ao cinema.

Meu Deus! Que texto MARAVILHOSO! Obrigado por me representar!