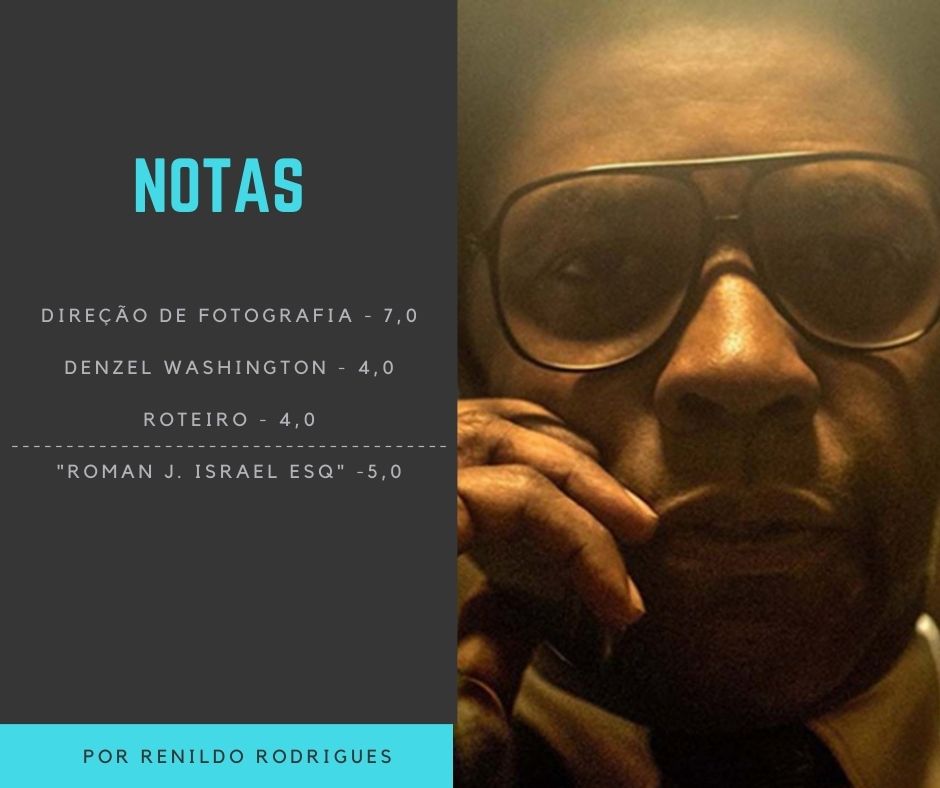

Quando uma ideia potencialmente boa passa por um roteiro cheio de problemas, uma direção sem inspiração e uma atuação atipicamente afetada e histriônica do ator para quem o filme foi concebido, o que sobra? À falta de uma expressão melhor, fico com o que os críticos chamam de “exercício de frustração”. Roman J. Israel, Esq. é esse tipo de filme.

Com uma indicação ao Oscar para o protagonista Denzel Washington, no que parece ter sido uma tentativa da Academia de evitar acusações de whitewashing, Roman J. Israel é o segundo trabalho dirigido por Dan Gilroy, depois do ótimo O Abutre (2014). Como aquele filme, Roman traz perguntas interessantes sobre os tempos atuais. Também como aquele filme, Roman é construído para ser o veículo de um grande ator. Ainda como aquele filme, Roman tem um trabalho de direção apenas eficiente, que depende de um roteiro bem-amarrado e de um intérprete num dia bom para produzir algum impacto. Infelizmente, diferente de O Abutre, os dois últimos faltaram.

Roman J. Israel (Washington), que se apresenta a todos como esquire (em português, seria algo como “escudeiro” – o que, Israel explica, é um título honorífico, acima de “cavalheiro” e abaixo de “fidalgo” na hierarquia da nobreza), é um advogado criminalista que há décadas opera nos bastidores, construindo processos e aconselhando seu sócio numa pequena firma que oferece apoio jurídico a moradores de comunidades pobres.

Dotado de uma memória excepcional e um conhecimento profundo dos meandros do código penal americano, ele é também excepcionalmente desastrado e inflexível no trato das coisas práticas de seu ofício. Quando o seu sócio adoece, e ele é obrigado a comparecer em pessoa às audiências e instruções com os clientes, uma discussão ríspida com um juiz produz uma multa pesada por desacato, o que faz com que a frágil firma desmorone de vez. Israel, o filme deixa claro, é um idealista, alguém que nunca toparia os acordos que advogados oportunistas e clientes desesperados constróem o tempo todo, sempre em prejuízo desses clientes. Com uma crença fundamentalista na letra pétrea da Constituição e na ideia de justiça irrestrita, ele é uma avis rara no mundo relativista, carreirista e mercadológico do direito atual.

É um tema de fato interessante – como ser (ou tentar ser) um idealista a favor da justiça no século XXI? O que um idealista pode fazer diante de um sistema totalmente baseado no compromisso, na busca por soluções parciais que rendam dividendos, em vez da procura, mais árdua e evasiva, pela verdade das situações? O problema é que o filme é tão moroso e confuso, e Israel é um personagem tão – não há outra palavra – chato que nada disso importa muito. Lá pelas tantas da história, derrotado por esse sistema que não compreende, Israel parte para o desespero, e comete um erro de proporções constitucionais – o que o impele a uma série de monólogos em legalês sobre trair a si mesmo e seus ideais, agravando o nível de tédio nos espectadores mais atentos, e induzindo os que já estavam bocejando ao sono profundo.

Se ao menos Washington estivesse em seu gume habitual – mas o grande ator parece ter dado um feriado a si mesmo, depois do trabalho brilhante em Um Limite entre Nós (2016). O Roman J. Israel de Denzel é uma coleção de caretas cansadas, de balbucios, de ecos desanimados do homem que já viveu Malcolm X no cinema. Claro que o personagem não ajuda, mas é sempre desanimador ver um artista desse nível em velocidade de cruzeiro.

Pior, há algo de caricato, de estereotipado na construção do personagem Roman. Por todo o filme, há imagens de ícones combativos da cultura negra, como Angela Davis e Martin Luther King Jr., e a trilha (de longe a melhor coisa da obra) é toda pontuada por clássicos do funk e do soul dos anos 1970, que dão um clima de cinema blaxploitation a uma trama que é protagonizada por um advogado negro empenhado em trazer justiça social aos desprivilegiados – em sua maioria negros – de Los Angeles. Pode ser implicância minha, ou pode ser uma desagradável preguiça de Gilroy em construir um personagem negro para além das referências mais óbvias.

Nesse triste saldo, as poucas virtudes do filme acabam passando quase despercebidas – a saber, a fotografia climática de Robert Elswit e o trabalho sensível de Carmen Ejogo (de Animais Fantásticos e Onde Habitam) como Maya, a jovem advogada de uma ONG que admira o trabalho humanitário de Israel, e é transformada num desajeitado – e desnecessário – interesse romântico do protagonista. Ah, Colin Farrell está no filme também, mas sua participação, como o advogado ambicioso que tem sua visão de mundo transformada ao conhecer Roman – e fazer o papel do branco que legitima o negro no final – é tão lamentável quanto quase todo o resto. Difícil imaginar que Gilroy iria entregar um filme tão fraco na sequência de O Abutre. Ou será que estou vendo mais naquele primeiro trabalho do que ele realmente tinha?

Não achei a atuação de Denzel Washington afetada e histriônica. O filme é razoável.

Denzel torna qualquer personagem apaixonante, e Colin Farrell é a cereja do bolo.

Gostei do filme, não achei monótono, me mantendo interessada do início ao fim.

Concordo com tudo. Denzel continuamente surpreendendo. Para mim é isso que faz um excelente e admirado ator. Adorei o filme e ATÉ espero uma continuação.

Esse comentarista deve ter visto o filme conversando com outra pessoa. Por isso não entendeu. Eu gosto de cinema há mais 50 anos. Esse filme exige concentração.

Tbm n achei. É apenas um personagem diferente de todos os outros que estamos acostumados a vê lo fazer. Sou fã do trabalho dele.

Não é um filme de ação, acho que começa nisso. Realmente tem um ritmo diferente. Alguns vazios em certas cenas, mas mantive o interesse no desfecho e acompanhei até o final. Roman tem uma personalidade peculiar, que foi muito bem retratada. Eu vivi o drama. Acho que o objetivo de todos os envolvidos na obra era esse. Minha opinião leiga. Acabei de assistir ao filme e fui logo pesquisar a história na expectativa de encontrar o livro. Que bom encontrar vocês falando sobre o assunto 😉

Acredito que o excesso de tecnismo nas suas avaliações do filme ofuscaram a qualidade pura da obra. Denzel Washington conseguiu mais uma vez se desvencilhar de todos os seus personagens anteriores e apresentar algo novo, com qualidade.

O filme é um pouco arrastado, mas faz parte do que se pretendia mostrar.

Acho que o filme tem um bom roteiro e a construção de personagem é adequada. As músicas são muito boas e condizentes com o personagem. Mas poderia ser mais bem explorado. A cena que mais caracteriza o filme e o que ele discursa na ONG e tem uma discussão com as meninas. O conflito de ser de uma geração e os ideais de uma nova geração. E este é o fator de desequilíbrio na narrativa.

Ha um peso na proposta de filmes que levantam temas raciais,constantes e insistentes de que algumas raças sao previlegiadas, vejo o Esforço de todas as raças em Sobreviver, ser e ter, acredito que se todos temos cérebro, o que fazemos com Ele, é livre!

Se há esse tal “peso na proposta de filmes” é porque existem questões históricas que o apoiam. Dizer que somos todos iguais e que devemos parar de discutir determinados assuntos não faz com que os problemas desapareçam.

Achei o filme muito interessante, um idealista que cansa de lutar contra o sistema. E que em um único erro destrói sua vida. Ou será que já se sentia morto estando vivo????

Gostei bastante desse filme e achei a atuação do Denzel admirável. Incrível como ele consegue ser O Protetor e também um advogado com toques autistas. Um filme muito bom no geral! Sua crítica foi bastante infeliz, espero que assista novamente ao longa e preste mais atenção .

A crítica vista apenas no da prisma primeira pessoa, é uma merda! Achei excelente o filme e a atuação como sempre brilhante do velho Denzel Washington.

Cara, que lindo ver a galera defendendo o filme dps de uma crítica sem base dessa. Filmão

Verdade!

desculpe mas o senhor não compreendeu o filme.

Críticos…crítica…subjetividade pura…e quem é esse crítico? Só estou escrevendo aqui porque era o propósito dele, obviamente. A atuação do Denzel é, no mínimo, muito boa. E o roteiro pode não ser excepcional, mas é bom.

Achei o denzel brilhante e gostei bastante do filme… Talvez eu seja um crítico de cinema ignorante… Que bom =)

Boa crítica Ronildo, achei o filme muito bom

apesar das crítica rs, de fato o filme tem alguns pontos desastrosos como a questão da construção estranha do personagem George Pierce e confuso romance de Roman com Maya além do filme não explorar com maestria o potencial enorme de todos os atores principais. Porém tenho que reconsiderar um pouco o filme a começar pelo personagem principal, pois é plausível de se imaginar que sua construção não é oriunda de desleixo mas sim estrategicamente criado para ser desleixado. A característica de intransigencia moral versus a genialidade intelectual podem sim desenvolver uma persona controversa como a de Roman e assim construir o enredo, porém a dramatização flagelada poderia ter sido amenizada por reflexões mais maduras e sólidas. RESUMIDAMENTE os três personagens são símbolos/mensagens. Roman, um implacável e resistente ativista, ignorado, corroído e enfraquecido pelo tempo numa geração de pessoas “informadas” muitas vezes inflexíveis (como ele), individualistas e alienadas, verdadeiras donas da verdade que podem deturpar e enfraquecer a luta ( vide cena da discussão na palestra com as “irmãs”; recompensa de 100 mil doletas; aquisição de ternos e casa nova; resistência ao uso de tecnologia). Maya é a esperança da pauta como aquela legítima, diligente e mais devota que ainda acredita no jeito “certo e puro de lutar”, o romance entre eles de certa forma é um símbolo do encontro e continuação da luta através das gerações. George a pessoa alheia a causa que pode ser convencida a participar e contribuir para a mudança. Talvez o filme seja uma mensagem para a nova geração, que entre outras coisas confundem a luta de uma complicada e importante pauta com suas demandas míopes. Lutas desencaixadas de contexto podem minar a força de uma ideia, pois o que preocupa não é o grito dos maus mas o silêncio dos bons.

Obrigado por promover a reflexão!

Eu adorei o FILME.

É Denzel Washington. . maravilhoso sempre… amei o filme… excelente atuação

Cara, como você é chato.

Vi sua formação e nada além que possa chegar aos pés dos envolvidos no filme.

Woody Allen teria dado risada…tenha certeza disso.

Por favor, o menos ás vezes é mais.

Pense nisso.

Ufa… super concordei com sua crítica… ainda bem… estava me achando uma idiota…

Achei interessante a atuação de Denzel sempre surpreendendo. O drama vivido pelo advogado e pelo anacronismo de seus ideias nos faz refletir sobre os valores da sociedade de 2021. Ótimo filme

Gostei muito do filme, o roteiro é realmente fraco, sempre colocamos muitas expectativas em um filme com Denzel Washington. Vale a pena ser visto, é humano e atual. É um filme com propósito, só isso já vale muito.

Não é possível que fui tão leiga , ao ponto de não concordar com essa critica , me mantive interessada do inicio ao fim , o Denzel consegue te fazer sentir o que o personagem esta sentindo , e comigo isso aconteceu , o filme pode ter alguma lacunas mas prestei atenção e acredito ter entendido a história . Obrigada Denzel Washington.

O crítico está certo em 98%. Não há como a mesma pessoa que fez a obra-prima do Abutre ter feito este filme tão fraco, com uma personagem tão idealizada e artificial. Contudo, há dois problemas: a) música popular nunca será a melhor coisa de um filme (procure conhecer jazz e música erudita) b) as pessoas têm de parar de escrever coisas como “o branco que legitima o negro”, pois isso é fanatismo ridículo, se o dono do escritório fosse negro, falariam o quê? Que o “negro legitima o negro”?

O filme é muito bom, ainda mais tendo Denzel em um papel diferente do que estamos acostumados. Me conectei com o mais intrínseco da história e dá pra sentir o que o personagem quer passar e está sentindo em cada cena.