“O Brasil não é para principiantes”. A frase de Tom Jobim – perfeito resumo da dificuldade em se empreender qualquer coisa por aqui, quanto mais no mundo das artes – se aplica bem aos rumos que a cultura nacional vem tomando desde os anos 1950. Tudo o que despontava, vigoroso e original, naquela década – a Bossa Nova, a música instrumental, a literatura de vanguarda, a pintura abstrata –, tudo isso foi esmagado, primeiro pelo conservadorismo da ditadura, depois pela internacionalização forçada e o comercialismo vulgar dos anos posteriores.

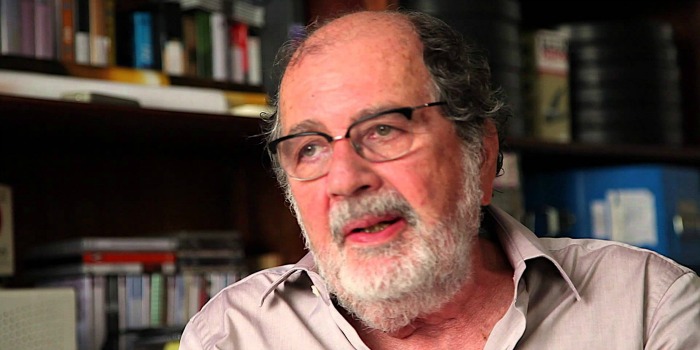

Foram muitas as vítimas desse sufocamento; nenhuma, porém, tão trágica quanto o cinema brasileiro. Depois de um renascimento vigoroso com o Cinema Novo, movimento que semeou a fogo um cenário de comédias frívolas e estrelas de talento discutível (muito parecido com hoje, por sinal), todos os seus grandes expoentes tiveram que optar entre sobreviver de forma precária no novo sistema ou ficar à margem. Daquele cinema maduro, ousado, de tantas possibilidades, só um nome chegou produtivo e relevante aos nossos dias: Cacá Diegues. Sua obra emblemática resume os triunfos e descaminhos do cinema nacional das últimas décadas, e ajuda a iluminar a situação da cultura brasileira durante e após os anos de chumbo.

O começo: Maceió-Rio, agitação estudantil e os primeiros filmes (1940-1969)

Nascido em Maceió em 1940, Carlos Diegues foi ainda na infância para o Rio de Janeiro, onde descobriu deslumbrado a efervescência intelectual dos anos JK, que via nascer, entre outras maravilhas, a Bossa Nova de João Gilberto, o teatro de Nelson Rodrigues e a arquitetura de Oscar Niemeyer. No fim dos anos 1950, Diegues já cursava Direito na PUC-Rio, onde presidiu o diretório estudantil e fundou o cineclube da instituição, ao lado de amigos – e futuros cineastas – como Arnaldo Jabor e David Neves.

A experiência serviu como um núcleo para o iminente Cinema Novo, agregando os rapazes que pediam a renovação estética e temática dos filmes nacionais. Antenados com as mudanças em curso no resto do mundo – Nouvelle Vague francesa, Fellini, Kurosawa e Bergman no auge, declínio dos estúdios americanos –, Diegues e companhia também se posicionavam contra o acirramento das injustiças econômicas e sociais no Brasil, marca do mesmo esforço desenvolvimentista que inspirara a pujança nas artes.

Ao lado de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade e outros, Cacá foi um dos pioneiros da onda (vague, em francês) de amadurecimento do cinema brasileiro. Embora seus primeiros filmes não estejam no mesmo alto nível de Glauber (Deus e o Diabo na Terra do Sol) e Nelson (Rio 40 Graus), Ganga Zumba (1964), A Grande Cidade (1966) e Os Herdeiros (1969) são importantes registros do novo cinema, além de lançarem temas e reflexões centrais na obra do cineasta.

É sobretudo o segundo – drama de viés sociológico que apresenta as histórias de quatro retirantes nordestinos no Rio de Janeiro – que ressalta as qualidades e defeitos do diretor de forma mais forte. Do fascínio e emprego abundantes da cultura popular – das favelas cariocas e do sertão nordestino, o samba e o cordel – e do cuidado visual – as colaborações frequentes com Affonso Beato, fotógrafo de Glauber e Almodóvar – à tendência de converter suas tramas e personagens em estereótipos da luta de classes, Cacá se firmou desde o início como um artista interessado não só na elaboração estética, mas principalmente na análise social e política das suas obras. Uma postura que não pegava bem quando uma ditadura cruel e repressiva tinha tomado o poder no Brasil.

Fim do Cinema Novo: o exílio na Europa e a volta ao país (1970-1976)

O baque do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968, pegou a classe artística em cheio. A censura prévia, as prisões arbitrárias a pretexto da “segurança nacional”, o amordaçamento da imprensa, tudo tornava impraticável o exercício da criatividade e da expressão pessoal no Brasil. Cacá, que desde o início usou o cinema para atacar os desmandos da elite política e econômica, logo viu seus roteiros proibidos, o financiamento escasso, os amigos presos e exilados. Sem alternativa, ele se juntou ao êxodo para a Europa, morando com a esposa, a cantora Nara Leão, na Itália e na França. Sem conseguir muita coisa por lá, porém, ele retornou ao Brasil em 1972, no pior período da ditadura, o do general Médici.

Seu primeiro projeto, o musical Quando o Carnaval Chegar (1972), tinha uma premissa brilhante, mas a produção de cinema no Brasil havia revertido às trevas, com equipamento precário, os melhores técnicos em diáspora e o público mais interessado em novelas, então em plena ascensão. Com os cantores Chico Buarque, Maria Bethânia e, claro, Nara nos papéis principais – só Bethânia tinha algum jeito para atriz –, mais Hugo Carvana, José Lewgoy e a promissora novata Ana Maria Magalhães, o filme contava a história de uma trupe de cantores mambembes sujeita aos trambiques de um empresário escorregadio (Carvana) e de um bicheiro ameaçador (Lewgoy). Vítima do triste estado do cinema nacional do período, Quando o Carnaval Chegar é quase amador, distante do fôlego visual e político de A Grande Cidade, sendo mais lembrado hoje em dia pela fenomenal trilha sonora – de sambas imortais como “Formosa” e “Cantores de Rádio” às novas joias de Chico, como “Partido Alto”, “Mambembe” e a faixa-título.

A parceria com o cantor – que seria uma constante na filmografia de Cacá – se repete na música-tema de Joanna Francesa (1973), uma produção mais azeitada e politicamente ousada que a predecessora. Trazendo a musa da Nouvelle Vague, Jeanne Moreau, no papel-título, o filme conta a história de uma prostituta que testemunha a depravação e as rivalidades sangrentas nos engenhos do Nordeste brasileiro, encarnadas na família do coronel Aureliano (Carlos Kroeber), com quem ela se casa. Ainda incapaz de superar o primeiro triunfo do cineasta, Joanna teve uma recepção minguada nas bilheterias, apesar do empenho da crítica ligada à esquerda.

Adaptando-se às mudanças no cinema brasileiro – Cacá foi virtualmente o único diretor do Cinema Novo a seguir desimpedido na nova década –, Diegues abandona as diatribes políticas mais explícitas dos primeiros tempos, adotando uma abordagem mais popular no novo longa, Xica da Silva (1976). Com a fulgurante Zezé Motta interpretando a escrava que se tornou senhora – sendo odiada e atacada por isso –, a obra cumpriu lindamente o ideal: trata-se do primeiro sucesso de verdade na carreira do diretor, além de ser sua obra mais bem realizada desde Cidade. Na verdade, em retrospecto, Xica envelheceu bem melhor: sem as pretensões sociológicas daquele filme, o trabalho se impõe muito mais pelas relações bem urdidas entre os personagens, além, é claro, do carisma e sensualidade explosivas de Zezé. Tendo encontrado um meio-termo entre o desejo de denunciar as injustiças da elite brasileira e a busca por um cinema acessível, de ressonância popular, Cacá Diegues estava pronto para a melhor fase de sua carreira.

“Patrulhas ideológicas”: sucesso popular = alienação política? (1978-1984)

Sucedendo à incursão irônica, tropicalista, no Brasil colonial, Diegues voltaria em 1978 com o lírico e contido Chuvas de Verão. Trazendo, de forma pouco comum, um protagonista idoso (Jofre Soares) e, mais ainda, abordando sem reservas a nudez e o sexo na terceira idade (em belíssimas cenas com Miriam Pires, igualmente madura), o filme não teve a bilheteria estrondosa de Xica, mas foi ainda mais aclamado, sobretudo pelo ritmo compassado e o humor sutil e melancólico com que o cotidiano de Afonso (Soares), funcionário público recém-aposentado, é retratado em suas modestas alegrias, perigos e dissabores.

Claro que tamanho sucesso não poderia deixar de atrair o ressentimento de parte da intelligentsia do cinema brasileiro. Críticos e realizadores ligados à esquerda política – os mesmos que exaltaram seus filmes da época do Cinema Novo e do retorno ao país – atacaram a suposta capitulação do diretor ao populismo, assim como o uso vulgar da figura feminina, tomado pela crítica alienada com uma atitude libertária ante as mulheres e o sexo. Atento aos ataques, Diegues daria uma entrevista polêmica em 1979 ao jornal O Estado de S. Paulo, denunciando as chamadas “patrulhas ideológicas”, que, tanto quanto os censores da Ditadura, estariam tolhendo a criação artística, ao exigirem o alinhamento automático com o pensamento marxista.

A estas, Cacá responderia em 1979 com Bye Bye Brasil, a obra mais bem-sucedida – e importante – de toda a sua carreira. Trazendo os globais José Wilker, direto do sucesso avassalador de Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), Betty Faria e ninguém menos que Fábio Júnior, como uma trupe de artistas mambembes (revisita de Carnaval) tentando sobreviver ao domínio da televisão, que começa a atingir até os rincões profundos do país, a obra é um admirável road movie nacional, um instantâneo vívido e tridimensional do país caótico que emergia dos escombros da ditadura. Como nunca, os personagens de Diegues têm vida própria, não parecem títeres a serviço de teses políticas ou sociológicas, e mesmo a crítica à modernização torta do país parece secundária, ante o fascínio da câmera pelos lugarejos que surgem no caminho da Caravana Rolidêi. Ecoando o ambiente mais leve da política nacional, que então começava a se abrir para a democracia, Bye Bye Brasil não esquece a amargura com os descaminhos do país, mas os insere num contexto que também permite a ternura e a celebração. Sucesso imediato, e avassalador, de público e crítica, e também uma das raras indicações nacionais à Palma de Ouro em Cannes.

Colhendo os frutos da fase madura, o diretor se lançou a um projeto que o ocupava desde os anos 1960: Quilombo (1984), uma versão épica da história de Zumbi dos Palmares, espécie de Ganga Zumba turbinado. Rodado com apoio financeiro da França, o filme tem a produção mais vultosa e elaborada da carreira do cineasta, mas padece de velhos vícios, como o didatismo em excesso, o peso opressivo da metáfora política sobre a trama e os personagens e o uso de velhos clichês, como a “elite corrupta” e os “pobres oprimidos”. O público ignorou, mas Cacá foi mais uma vez indicado à Palma de Ouro.

Sobrevivente: filmes para um país sem cinema (1987-hoje)

A derrocada da ditadura marca também a decadência da Embrafilme, o órgão nacional de financiamento da produção cinematográfica, criado na década de 1970. De repente, o país para o qual Diegues e comparsas propuseram um novo tipo de cinema se viu sem… cinema. Os poucos realizadores na ativa ou eram veteranos, como Cacá, ou meros empregados em veículos de estrelas, como os filmes da Xuxa e dos Trapalhões. Foi nesse cenário árido que o diretor fez duas novas e belas produções, Um Trem para as Estrelas (1987) e Dias Melhores Virão (1989). Leves, ágeis, afinados com a juventude cosmopolita e alegre da redemocratização, e principalmente baratos, os dois filmes atestavam o vigor e a relevância do mestre, capaz de extrair ótimo cinema de enredos simples, como as desventuras da dubladora Maryalva (Marília Pêra) em Dias.

Não foi, porém, o bastante para o diretor permanecer no jogo. Como todos os demais cineastas brasileiros em meados dos anos 1990, Cacá se viu incapaz de rodar um projeto após o desmanche da Embrafilme, por decisão do presidente Fernando Collor. Foram os anos em que o artista, para não abandonar a vocação, se voltou para a TV e a publicidade, dirigindo documentários, programas educativos e videoclipes. Deu até para esgueirar uma produção modesta, Veja Esta Canção (1994), homenagem singela à música brasileira em quatro histórias sobre canções de Jorge Benjor, Caetano Veloso, Gilberto Gil e, lógico, Chico Buarque.

Com a retomada, a partir de Carlota Joaquina, Princesa do Brazil (1995), de Carla Camurati, Diegues foi um dos primeiros diretores a emplacar uma produção de sucesso no país. Após a tentativa malograda de Tieta do Agreste (1996), Orfeu (1999) marca o início de uma nova fase para o diretor, que passa a se voltar para tramas e personagens mais estilizados, espécies de símbolos míticos da cultura brasileira. Atualizando o enredo de Jobim e Vinicius para a realidade crua das favelas atuais, numa chave bem mais próxima da ópera que do samba, o diretor produziu uma obra de grande repercussão, mas seu cinema, infelizmente, já não é mais o mesmo. Assim como os primeiros filmes pecavam pela falta de profundidade dos personagens, menos reais quanto mais próximos do “esquema” político ou sociológico que a obra propunha, os filmes da última fase de Cacá Diegues são estilizados demais – artificiais demais – para evocar a mesma empatia e comoção que as obras da virada dos anos 70 e 80 despertavam.

Longe de serem maus filmes. Orfeu, Deus é Brasileiro (2003) e O Maior Amor do Mundo (2006) continuam a busca do diretor por “explicar” o Brasil, apresentar seus contrastes, suas glórias e suplícios. Mas o fôlego criador, que durante algum tempo subordinou essas explicações a personagens de carne e osso, bem desenvolvidos e cativantes, hoje parece mais uma vez refém do olhar do “ensaísta”, do “intérprete” do país.

Grande sobrevivente do cinema brasileiro, participante vital em todas as suas fases importantes desde os anos 1960, Cacá Diegues continua tendo coisas novas a dizer, como cidadão e como artista. Mas ainda estamos à espera do legítimo sucessor de Bye Bye Brasil, Chuvas de Verão e Dias Melhores Virão. O Grande Circo Místico, adaptação “realista” do musical de Chico Buarque e Edu Lobo sobre o poema de Jorge de Lima, vem aí, com estreia prevista para 2016. Graças ao trabalho obstinado do artista, elemento central na construção do cinema brasileiro – sólido e à toda – atual, temos razões para ser otimistas. A história ainda ruge.

Parabéns pelo texto, Renildo. Uma resumo bem lúcido, didático e gostoso de ler. Abraço!