Uma simpática senhora que fala gesticulando. Mas que tem a melhor declaração dada pelo ex-presidente norte-americano Barack Obama: “Com muita justiça ganhou a distinção como uma das escritoras americanas mais célebres de sua geração. (…) Por sua maestria e estilo de escrita explorando a cultura ao nosso redor e expondo as profundezas do sofrimento, a Srta. Didion produziu obras de honestidade surpreendente e intelecto feroz. Tornou histórias pessoais em universais e iluminou os detalhes aparentemente periféricos tão fundamentais para as nossas vidas”.

Talvez para a massa que acompanha o serviço de streaming Netflix, o nome Joan Didion não tenha tanto impacto nem seja tão conhecido, mas a senhora de 82 anos e aparência frágil é um dos grandes nomes do novo jornalismo ou jornalismo literário, como também é conhecido o estilo aclamado por Truman Capote. Nascida em Sacramento, Califórnia, Didion é jornalista, ensaísta e roteirista, com passagem por algumas das principais revistas de ensaio norte-americanas, ela escreveu sobre diversos assuntos desde moda a política e críticas sociais. Mas quando ela sofre algum bloqueio de escrita, coloca seus textos literalmente no congelador da geladeira, protegidos por um saco plástico, até que seu bloqueio vá embora.

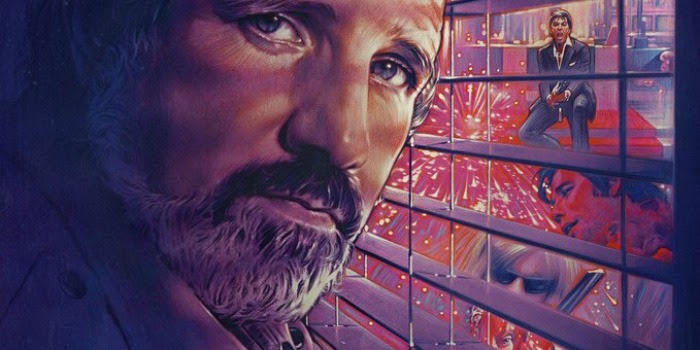

Essas são apenas algumas das revelações que o documentário sobre a jornalista, disponível no Netflix, nos oferece. Dirigido pelo sobrinho de Didion, Griffin Dunne, a trajetória da jornalista é narrada no filme, intercalando as fases da sua vida com leituras de trechos de seus livros e ensaios. A construção fílmica se baseia, em parte, na cumplicidade e proximidade que há entre a entrevistada e o diretor que, em certo momento do filme, também vai para adiante das câmeras e conta como a figura central do documentário influenciou na sua jornada.

Com utilização de poucas músicas, contando mais com o som ambiente, há uma construção gradativa na personagem, que para o espectador menos atento e conhecedor da figura dificulta a identificação e a própria apresentação de quem seria Didion. A frase de Obama, que abre este texto, é um dos momentos em que se oportuniza conhecer a visão que as pessoas de fora/ público tem de Didion, já que para uma figura proeminente do cenário jornalístico e literário estadunidense, as pessoas ouvidas no documentário são restritas ao primeiro escalão de proximidade da escritora. Há um ou outro entrevistado que não estão tão próximos a teia e que conseguem ampliar o viés que se tem de Didion, como o depoimento de Harrison Ford que nos permite compreender a dinâmica social do lar de Didion e Dunne.

O filme nos conduz a dor descrita pela jornalista em O Ano do Pensamento Mágico (2005), obra na qual ela externa a perda de seu marido, o escritor John Gregory Dunne, e a doença de sua filha, Quintana Roo Dunne, a qual o destino fatal inspiraria também Noites Azuis (2011). A dor que Didion carrega se manifesta por meio de suas lembranças. Rodeada delas, as paredes de sua casa, escritório emolduram as imagens da juventude ao lado da família e bilhetes manuscritos da filha, a qual Didion relata que não se perdoa por tê-la perdido.

Ela explica que escreveu sobre a dor, porque ninguém lhe contou como ela era. A sensibilidade que impunha sob seus artigos referentes a críticas sociais, crimes, política é a mesma que emprega nas duas obras sobre a dor. Assim, a escritora consegue mesmo em meio a depressão e das conseqüências que lhe abateram pela ausência, trazer luz sobre esta temática que afeta a todos.

Dunne consegue fazer com o que o espectador se conecte a Didion e sua trajetória em busca de compreensão, pertencimento e manutenção do que lhe era importante, apesar de a montagem não facilitar tal conexão, mas o carisma de Didion e sua escrita conseguem segurar o público. A escritora carrega em sua escrita os meios cognitivos que a mantinham, lhe incomodam e imprimem sofrimento. O interessante é perceber que Joan sempre escreve para descobrir o que pensa e sente.

Trackbacks/Pingbacks