Já se passaram mais de 120 anos da primeira sessão de cinema. O Oscar chegou a nove décadas de existência. O Festival de Cannes foi realizado 70 vezes. A Sétima Arte é jovem quando comparada às “colegas” música e pintura, por exemplo, mas já está aí há tempo o suficiente para eliminar preconceitos e fugir do óbvio. Isso até acontece, mas não na proporção que deveria. Uma prova disso é que ainda tem muito cinéfilo por aí que atribui a Georges Meliès o título de primeiro cineasta narrativo da história. Errado. Parece óbvio, já que a informação está livre para quem quiser ver, mas ainda temos que explicar que o primeiro filme não foi feito por Meliès, e sim por uma mulher: Alice Guy-Blaché.

“Ah, mas os filmes do Meliès são revolucionários, criaram coisas que a gente vê até hoje no cinema”. Certo e errado. Ninguém está pedindo para que esqueçamos da magia de “Viagem à Lua”, só para citar o filme mais conhecido do francês. Mas por que não procurar os filmes de Guy-Blaché? Ela foi uma pioneira que, sim, criou e desenvolveu muitas técnicas que ajudaram a transformar o cinema de um mero transmissor de imagens aleatórias para um poderoso meio de contar histórias, sejam elas reais ou fantasiosas.

Alice Guy-Blaché é só a ponta do iceberg, e para falar dela, teríamos que dedicar todo um texto (e aqui no Cine Set ele já existe, cortesia de Susy Freitas; outra dica é o podcast que as meninas do Feito por Elas fizeram sobre a diretora).

A história não mente

Quando Hollywood começou a produzir cinema, ainda não havia a noção de que aquilo poderia ser uma indústria. A Califórnia foi o destino de muita gente que não conseguia outros trabalhos, como imigrantes (especialmente os judeus) e as mulheres, que logo assumiram as rédeas e conseguiram se destacar seja como roteirista (Frances Marion, vencedora de dois Oscars), seja como diretora (Dorothy Arzner, que levou à tela filmes com Katharine Hepburn e Joan Crawford), mas principalmente como montadoras, porque habilidade manual era com mulher mesmo, não é? (insira ironia aqui)

Mas vou me ater às diretoras. Ao que a indústria foi começando a virar uma terra de oportunidades, os homens invadiram de vez a situação e as mulheres foram apagadas da história do cinema, com algumas trovadoras solitárias, como Ida Lupino, atriz que virou produtora e diretora durante o auge do filme noir.

Mulheres apagadas. Essa era uma constante e ainda é, e, quando se fala em mulheres negras, o quadro fica ainda mais preocupante. Se a presença de atrizes de cor na frente das câmeras era em papéis carregados de estereótipo, atrás delas as diretoras negras não tinham chance perante aos medalhões da indústria. O cinema já era quase um senhor centenário quando uma mulher negra finalmente teve um filme distribuído por um grande estúdio: Euzhan Palcy com seu “Assassinato Sob Custódia”, em 1989!

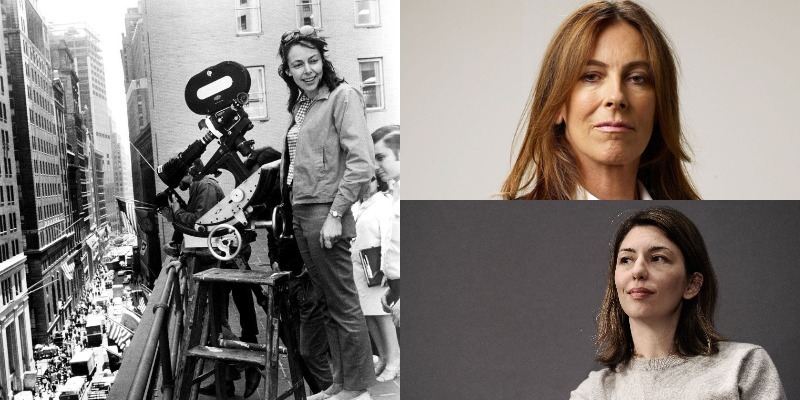

Não é que faltem mulheres atrás das câmeras. Elas existem. Sempre existiram. Nos anos 1970, quando o sistema da Era de Ouro deu lugar a um grupo mais jovem e disposto a fazer cinema mais autoral, à moda europeia. Ainda assim, havia poucas mulheres de destaque.

O próprio site do Directors Guild Of America reconhece isso. No fim dos anos 1960, Stephanie Rothman surgiu na cena independente. Ela foi a primeira mulher a ganhar uma bolsa de estudos do próprio DGA, e trabalhou ao longo da década seguinte em filmes de exploitation, mas não obteve o mesmo reconhecimento que seu colega de geração – e também aprendiz de Roger Corman – Jonathan Demme.

Três anúncios de uma misoginia

Outra mulher que trabalhou nos anos 1970 e que é pouco lembrada mesmo em textos sobre aquela década no cinema norte-americano é Elaine May. Recentemente, Natalie Portman falou sobre a falta de oportunidades a cineastas mulheres e citou May. Indagada sobre as denúncias contra Woody Allen, que trabalha entregando um filme por ano desde 1967, Portman questionou: “[A conversa deveria ser sobre] Por que Elaine May não faz um filme por ano? Não vamos falar sobre a carreira de que homem acabou. Vamos falar sobre o vasto tesouro artístico que perdemos ao não dar oportunidades a mulheres, pessoas de cores, pessoas com deficiências e à comunidade LGBTQ+”.

May dirigiu seu primeiro filme em 1971, mas, antes de levar “O Caçador de Dotes” às telas, ela era uma comediante conhecida principalmente pela dupla que formava com outro novato que teria uma longa carreira atrás das câmeras, Mike Nichols. Quando a parceria se dissolveu, cada um foi trabalhar nos bastidores – ele como diretor e ela como roteirista e dramaturga. Ela estreou na direção com “O Caçador…”, filme em que também atua – o resultado foi positivo a ponto de May receber indicações ao Globo de Ouro (melhor atriz) e do Sindicato dos Roteiristas.

Ela seguiu uma carreira estável quando, em 1987, dirigiu Warren Beatty e Dustin Hoffman em “Ishtar”. A produção foi cheia de problemas: Beatty e May brigavam o tempo todo e o fracasso retumbante do filme garantiu a ela uma passagem para a “cadeia do cinema”: segundo o IMDB, quando um diretor falha tanto que ele não deveria trabalhar novamente. Dito e feito. Ela ficou tão traumatizada com a experiência que só voltou a escrever um roteiro em 1996, com “A Gaiola das Loucas” (dois anos depois, foi indicada ao Oscar por ‘Segredos do Poder’ – tanto este quanto ‘A Gaiola…’ são de Mike Nichols). Dirigir um filme? Nunca mais. E May está vivíssima e ainda fazendo trabalhos pontuais como atriz.

A história seria diferente se May tivesse obtido sucesso com “Ishtar”? Calma lá. O fracasso do filme não atropelou as carreiras de Beatty e Hoffman – o segundo ganhou um Oscar no ano seguinte por “Rain Man”, inclusive.

Nem mesmo um filme (ou dois!) de sucesso garante a confiança dos grandes estúdios a cineastas mulheres. Vejam Penny Marshall. Assim como May, ela começou como atriz e enveredou pela direção com êxito já em seu primeiro filme, “Big – Quero Ser Grande”, que fez de Tom Hanks um astro. Não bastasse levar a performance de comédia de Hanks a uma indicação ao Oscar, Penny ainda conseguiu com “Big” ser a primeira mulher a dirigir um filme que arrecadou mais de $ 100 milhões nas bilheterias americanas. Isso aconteceu de novo, também com ela, em 1992, com “Uma Equipe Muito Especial”. Penny ainda dirigiu o sensível “Tempo de Despertar”, mas seu último longa lançado nos cinemas foi “Os Garotos da Minha Vida”, lá em 2001. Em 2018 ela deve lançar seu primeiro filme em 17 anos, o documentário “Rodman”. Não que ela tenha parado de trabalhar nesse período: houve participações em séries de TV tanto como atriz quanto como diretora e ‘cameos’ afetivas nos filmes do irmão, Garry Marshall, morto em 2016.

Lá em cima citei a francesa Euzhan Palcy. Dois anos depois que ela lançou “Assassinato Sob Custódia”, outra cineasta negra fez história. Com “Filhas do Pó”, Julie Dash se tornou a primeira mulher afro americana a ter um filme distribuído nos cinemas dos Estados Unidos. 1991. Mil novecentos e noventa e um. Isso abriu caminho para Gina Prince-Bythewood, Dee Rees e Ava Duvernay, para citar as mais conhecidas. Mas, ainda que elas tenham obtido sucesso, não dá para dizer que algo realmente mudou na indústria: será que DuVernay vai ser tratada com o mesmo tapinha nas costas que seus colegas brancos caso “Uma Dobra no Tempo”, primeiro filme de uma diretora negra com investimento superior a $ 100 milhões, fracasse?

Casos como o de May e até Patty Jenkins mostram que a indústria não abriu os olhos para as mulheres. Jenkins riu por último ao tornar “Mulher Maravilha” um sucesso de público e crítica, mas esperou quase 15 anos até que essa oportunidade chegasse – e isso porque, em sua primeira tentativa, ela dirigiu uma performance ganhadora do Oscar (Charlize Theron, sensacional em ‘Monster – Desejo Assassino’). Mas, a esperança é que o efeito pós-#metoo/Mulher Maravilha/Pantera Negra, os esforços das mulheres atrás das câmeras sejam destinados a filmes do tamanho do talento delas.

E onde fica Barbra Streisand nessa matéria sobre mulheres diretoras, duas vezes esnobada pela academia e quando uma mulher venceu foi para ela sucederam.a tarefa de entregar o prêmio….???!!!