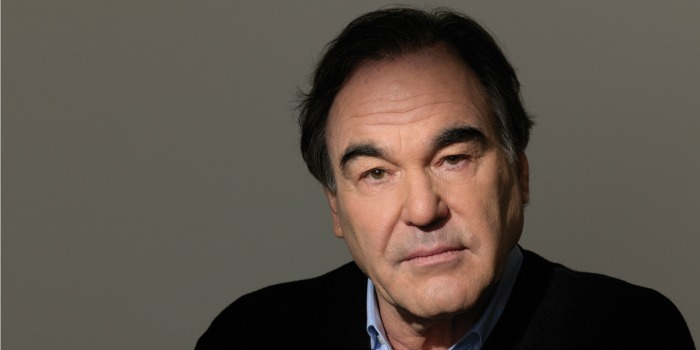

Outro dia, escrevi aqui no Cine SET que o diretor americano Michael Bay seria – com algumas ressalvas – o equivalente cinematográfico do presidente eleito dos Estados Unidos, o grotesco Donald Trump: espetaculoso, barulhento, metido a patriota, e muito, mas muito difícil de se levar a sério – e, ainda assim, imensamente popular, com uma capacidade espantosa de mobilizar os papalvos (no Brasil, o seu equivalente seria o deputado Jair Bolsonaro). E quem seria o anti-Trump em Hollywood – o representante da esquerda mais militante, capaz de endossar explicitamente os governos de Hugo Chávez e da dinastia Kirchner na América do Sul? Oliver Stone, claro.

Com todo o peso que a ideologia radical chic de Stone – em certos sentidos, tão ruidoso e simplista quanto Bay – exerce em seus filmes, o material do diretor-roteirista, egresso do movimento de renovação de Hollywood na década de 1970, é infinitamente mais denso, intrigante e, well, inteligente que o do transformer que é hoje o maior vendedor de ingressos de Hollywood. Agora que os pêndulos da política mundial parecem balançar rumo à direita mais extremada e caricata, nada mais instrutivo do que rever os filmes do diretor, que pautou sua carreira pelo confronto e subversão dos mitos americanos, seja na política, no mundo dos negócios ou até na arte – seu filme sobre o ícone do rock sessentista Jim Morrison (The Doors, de 1991) que o diga.

—

Stone nasceu William Oliver Stone em 1946, em Nova York. Filho de um corretor de ações americano e de uma dona de casa francesa, que se conheceram durante a II Guerra Mundial, Stone cresceu num ambiente próspero, confortável, quase à Norman Rockwell – não fossem a repentina e dolorosa separação do casal e o crescente afastamento da mãe de Oliver, Jacqueline, que deixaria uma marca evidente na produção artística do rapaz. Crescendo na ponte aérea Nova York-Paris, literato, com uma vivência bem mais sofisticada que a de seus colegas de escola, Stone ainda assim estava profundamente imbuído da crença dos americanos médios na grandeza americana, na solidez dos valores morais e da justiça do país.

Foi esse mesmo idealismo que o levaria, em 1965, a deixar a prestigiosa universidade de Yale para ensinar inglês a jovens vietnamitas em Saigon, a capital do Vietnã do Sul, bem em meio à escalada de violência do conflito com o Vietnã do Norte, que fazia cada vez mais baixas entre soldados americanos. Dois anos depois, Stone retornaria, dessa vez como combatente, para defender aquele ideal de grandeza, e morrer por ele se preciso.

A desilusão e a amargura de Oliver ante o sacrifício inútil de vidas americanas e, sobretudo, vietnamitas, num conflito que era cada vez menos sobre “justiça” à americana, e mais sobre o desejo de impor a supremacia do país em meio à onda de dissidências marxistas na Ásia, teriam um impacto tão renitente sobre a psique do diretor quanto a ausência da mãe. Ainda assim, Stone não se opôs – tinha um dever a cumprir, se não com o país, ao menos para com seus colegas de martírio. Oliver voltaria do Vietnã em 1968, com diversas condecorações por heroísmo e algo a dizer sobre sua experiência – mas ele precisaria de 18 anos e três filmes para saber formulá-lo com precisão e força.

– –

Admirador do cinema desde a infância, Stone se matriculou na New York University, onde um dos professores foi ninguém menos que Martin Scorsese. Como tantos veteranos do Vietnã, ele custou a se adaptar à vida “normal”, e credita sua paixão pelo cinema à retomada dos trilhos. Em seus primeiros anos de volta a Nova York, ele trabalhou como motorista de táxi, mensageiro e vendedor ambulante, enquanto estudava cinema e participava de projetos como assistente de produção. A época era a melhor possível: a revolução da chamada “New Hollywood” estava a pleno vapor, com jovens cineastas brilhantes como Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich e William Friedkin abrindo novos caminhos para um cinema americano adulto, ousado e altamente crítico, que se punha a questionar tabus e verdades estabelecidas na política, nas relações sociais e até no sexo. Pouca gente lembra, mas o debute de Stone como diretor aconteceu nessa época de efervescência – e, se um filme do diretor de Platoon passou batido, é porque ele levaria um algum tempo para chegar à forma mostrada em seus grandes trabalhos: Seizure (1974 – nunca lançado no Brasil) é um filme de terror datado e convencional, mas também bem-realizado, e com ou outro flash do brilhantismo que Stone demonstraria em sua fase madura. A trama, sobre um escritor de histórias de horror (Jonathan Frid) que vê seus personagens sádicos ganharem vida durante uma reunião com os amigos, é bastante violenta, e antecipa filmes como Violência Gratuita (1997), de Michael Haneke – evidentemente, sem a incisividade do diretor austríaco. Na verdade, nessa primeira fase de sua carreira, o melhor de Stone estaria nos roteiros, não nos trabalhos como diretor.

Depois do fracasso de Seizure, e sem saber se arranjaria outro projeto como cineasta, Stone se pôs a trabalhar como escritor, e não demoraria até que ele cravasse seus primeiros sucessos. A curva ascendente do artista começa com o roteiro de O Expresso da Meia-Noite (1978), de Alan Parker, um grande sucesso de crítica e público, mas cujo retrato marcadamente negativo da população turca, que só aparece de forma hostil no filme, levaria Stone a se desculpar anos depois. Apesar disso, tal como em O Franco-Atirador (1978), outro filme notável com incômodas tintas de caricatura racista, trata-se de uma obra que deve ser valorizada por seus méritos estritamente cinematográficos: um thriller envolvente, e genuinamente angustiante. Stone levaria o Oscar de Melhor Roteiro pelo trabalho, mais um passo decisivo em sua tentativa de se tornar diretor.

Outro grande roteiro do Stone pré-Platoon é o do clássico gângster de Brian De Palma, Scarface (1983). A história trepidante da ascensão e queda de Tony Montana (Al Pacino), movida a cocaína, ternos de lapela e diálogos memoráveis, reflete um momento delicado na vida do artista: Stone estava, ele próprio, lutando contra o vício, e usou seu trabalho no filme como uma forma de reabilitação, mergulhando na escrita para tentar ficar longe das drogas. O sucesso do seu trabalho como escritor eclipsou, mais uma vez, o do cineasta: Stone faria em 1981 o terror The Hand, dessa vez com Michael Caine como protagonista, e num esquema menos mambembe de produção, mas o resultado artístico, se tanto, é ainda mais irregular que o do primeiro filme. Serviu, ao menos, para criar uma sólida amizade entre os dois, embora Caine nunca mais tenha sido escalado como ator por Stone.

Como explicar o salto quântico entre os primeiros dois filmes de Oliver Stone e Platoon (1986)? Como um diretor pode ir de duas obras apenas competentes para um dos grandes filmes de guerra do cinema, e dali para uma das carreiras mais bem-sucedidas de Hollywood? Não se trata da evolução gradual de, digamos, um Scorsese ou Woody Allen. Diferentemente de alguns companheiros de “New Hollywood”, como Bogdanovich ou Friedkin, que fizeram alguns filmes brilhantes e depois “murcharam”, Stone só tardiamente atingiu o seu potencial – mas, quando o fez, soube alimentar sua musa. O fato é que Platoon, a história autobiográfica de um jovem soldado (Charlie Sheen) que se alista voluntariamente e vai combater no Vietnã, tem a força de uma descoberta. Vários temas importantes na obra do diretor aparecem aqui pela primeira vez. Temos a questão da paternidade, presente nos dois “mentores” do protagonista Chris Taylor, o idealista Elias (Willem Dafoe, numa escolha acertadíssima do diretor) e o brutal Barnes (Tom Berenger). Temos também a questão do poder, um tema central na filmografia do cineasta, que depois seria explorado em filmes sobre grandes líderes políticos. Acima de tudo, há o trauma do Vietnã, um evento definidor na vida de Stone, e que paira como uma nuvem sobre praticamente tudo o que ele fez. Tudo isso somado resulta em uma coleção de sequências clássicas, como a destruição do vilarejo, a cena icônica da igreja, ou o combate noturno no final. Platoon colocou Oliver Stone no mapa, e o fez, com o perdão do trocadilho, com estrondo: deu a Oliver o Oscar de Melhor Diretor.

Na verdade – e aqui há um reparo a ser feito, já que muita gente sequer lembra dele –, há um elo importante entre Platoon e as primeiras obras de Stone: o drama Salvador: O Martírio de um Povo (1986). Lançado no mesmo ano do primeiro clássico do diretor, porém, o filme acabou sendo subestimado, mas trata-se da primeira demonstração madura da arte de Stone. A trama sobre um fotógrafo (James Woods) tentando salvar a namorada (Elpidia Carrillo) da morte em meio à convulsão da guerra civil em El Salvador é um drama ágil e sufocante, com a energia característica dessa primeira fase do artista. As indicações de Melhor Ator para Woods e Melhor Roteiro para Stone e Richard Boyle coroariam um ano triunfal para o cineasta. Mas havia muito mais a caminho.

– –

Retomando a parceria vitoriosa com Charlie Sheen, Stone fez seu terceiro filme seguido em pouco mais de um ano – e seu segundo clássico. Wall Street: Poder e Cobiça (1987), por mais estranho que possa parecer, tem muito em comum com Platoon. Se naquele filme o soldado Chris se via dividido entre a compaixão de Elias e a crueldade de Barnes, o corretor e aspirante a milionário Bud Fox também encontra em duas figuras paternas, o bondoso Carl (Martin Sheen, pai do ator na vida real) e o inescrupuloso tubarão da bolsa Gordon Gekko (Michael Douglas, em seu melhor papel no cinema) duas visões de mundo que irão duelar em sua consciência. Ainda que sem a intensidade emocional da experiência de Stone na guerra, Wall Street tornou-se um filme emblemático do mundo dos negócios e, sobretudo, da década de 1980: penteados, cenários, trilha sonora, tudo remete à era de ouro das negociatas indiscriminadas em Wall Street, logo após – num lance quase de clarividência de Stone – a “Segunda-Feira Negra” de 1987, que provocaria a maior catástrofe nas bolsas desde o crash de 29. Douglas levaria o Oscar pelo trabalho.

Stone continuou a pleno vapor com o ótimo Talk Radio (1988). Pouco conhecido no Brasil, o filme é inspirado em grande parte na história do radialista americano Alan Berg, que ganhou projeção nacional ao responder abertamente, e sem medir palavras, às opiniões preconceituosas e retrógradas da audiência conservadora do estado do Colorado, o que despertaria a ira de grupos racistas e levaria ao seu assassinato, em 1984. Claustrofóbico, soturno, o filme traz uma performance brilhante do ator Eric Bogosian, criador da peça que daria origem à produção. O diretor fecharia a década em outra nota alta, com Nascido em 4 de Julho (1989), a sua segunda incursão ao Vietnã. Trazendo Tom Cruise num momento inspirado como Ron Kovic, um combatente americano que é paralisado durante a guerra e sofre no retorno à vida cotidiana, o diretor deixaria mais um testemunho pungente sobre o horror do conflito, ainda que bem mais ruidoso e lacrimejante que o espartano Platoon. Novo triunfo, com o segundo Oscar de Melhor Diretor para o artista.

Se 1986 foi um ano fundamental para Stone, por revelá-lo maduro a Holywood, 1991 não deixaria por menos: seria o ano do auge (artístico, pelo menos) do diretor. Mas vamos com calma: The Doors, o primeiro dos dois filmes de Stone no período, não está no mesmo nível de suas obras anteriores, a despeito da atuação assombrosa de Val Kilmer como o vocalista Jim Morrison. A produção deveria ser uma biografia do músico (e, por extensão, da banda, a julgar pelo título), mas acabou se tornando uma fantasia do diretor sobre o mito Morrison, com episódios carregados e pouco convincentes – a atuação de Kilmer, porém, merece o adjetivo fantástica: é o padrão pelo qual os atores de biopics deveriam ser julgados. Previsivelmente, a banda detestou, e o filme foi mal tanto com o público quanto com a crítica.

Mas o segundo trabalho de Oliver Stone no ano pode ser considerado o seu melhor: JFK: A Pergunta que Não Quer Calar. Eis o Stone quintessencial, a soma de sua arte, a concatenação mais perfeita de seus talentos como roteirista e diretor – e, aqui, também, como montador: a julgar pelo volume de cenas de arquivo, o número de personagens e narrativas paralelas, o filme parece ter sido um trabalho enlouquecedor, ainda mais sucedendo a outra produção complexa e esmerada na recriação de uma época, como The Doors. Porém, onde o filme sobre Jim Morrison era uma realização com arestas frustrantes, em JFK não há um fotograma fora do lugar: suas quase três horas e meia são guiadas por um impulso irresistível, quase ascético em sua convicção. Tanto uma peça de acusação sobre o assassinato do presidente americano – a ponto de ter influenciado o Congresso daquele país a facilitar o acesso aos documentos do caso – quanto um apelo à transparência das instituições e ao respeito à democracia, JFK é o testamento cinematográfico de Oliver Stone, uma prova de que o cinema pode ser uma eloquente peça de conscientização política, um apaixonado chamado à luta por um mundo melhor. Como curiosidade, a obra é cheia de pequenas e substanciais pontas de atores famosos: Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Joe Pesci, Kevin Bacon, Sissy Spacek, Jack Lemmon, Walter Matthau (sim!), Donald Sutherland… além, claro, do ótimo protagonista vivido por Kevin Costner. O filme renderia a terceira indicação de Stone ao Oscar de Melhor Diretor, e, ao menos para este escriba, deveria ser a obra pela qual os cinéfilos hão de lembrar seu nome. O filme representa, ainda, o confronto definitivo de Stone com o idealismo de sua juventude, a conclusão amarga de seus questionamentos sobre a idoneidade das instituições americanas e seu ideal de justiça – nada mais, aqui, da grandeza tão admirada, só a luta crua pelo poder e as manipulações dos altos escalões sobre o homem comum.

Os dois filmes seguintes do diretor, embora cheios de mérito, não repetem a alta voltagem de JFK, Wall Street ou Platoon: Entre o Céu e a Terra (1993) é o terceiro ensaio de Stone sobre o Vietnã, desta vez trazendo a história de uma mulher vietnamita (Hiep Thi Le) cuja vida é transformada radicalmente pela guerra. Corajoso em seu retrato de uma vítima do lado oriental, e ainda por cima mulher, duas escolhas até hoje pouco usuais em Hollywood, o filme mostra que Stone continua a ter coisas importantes a dizer sobre o conflito que tanto marcou sua vida. Já Assassinos por Natureza (1994), apesar do roteiro inicial de Quentin Tarantino (que ficou com a autoria, apesar de sua história ter sofrido diversas modificações por Stone e o roteirista David Veloz), de sua estética ágil, parodiando os videoclipes da MTV, e do carisma do par central, Woody Harrelson e Juliette Lewis, não envelheceu tão bem. Sua trama sobre um par de psicopatas que viram estrelas aos olhos da mídia sensacionalista carrega na violência e no tom irônico, a tal ponto que estas se tornam espetaculosas e vazias – muito como a imprensa que Stone tanto critica no filme. Inspirado nos escândalos midiáticos de O. J. Simpson e das patinadoras olímpicas Tonya Harding e Nancy Kerrigan, o filme tem ideias intrigantes e sequências memoráveis, mas é excessivo e disperso demais para se comparar a seus clássicos.

Stone recuperaria a verve, porém, em seu segundo filme sobre um presidente americano: Nixon (1995). Trazendo um espetacular Anthony Hopkins como o presidente americano, em seu trabalho talvez mais inspirado no cinema (atenção, fãs de Hannibal Lecter), a obra recria a história política e pessoal do único presidente deposto dos Estados Unidos num tom de tragédia palaciana, como num enredo de Shakespeare. Melancólico, denso e com seu quinhão de revisionismo e conspirações (ou não seria um filme de Stone), Nixon é considerado por parte dos fãs do diretor como seu último verdadeiro clássico, o fim da fase prolífica e ousada iniciada por Platoon (ou mesmo Salvador). Eu tendo a concordar: Stone continua a ser um dos diretores mais interessantes de Hollywood, um raro autor no sentido de Woody Allen ou Sidney Lumet, que escreve os próprios roteiros e só faz um filme quando tem algo a dizer, mas embora com triunfos aqui e ali, ele nunca mais fez filmes com o mesmo grau de paixão e impulso vistos nessa fase. Ah, e não perca seu tempo com Evita (1996 – outro roteiro high profile de Stone), o musical inflado e pomposo de Alan Parker (a partir da obra de Andrew Lloyd Webber) sobre a primeira-dama argentina, mesmo com o considerável carisma do elenco (Madonna, Antonio Banderas e Jonathan Pryce, alguém?).

– –

O que não quer dizer, de forma alguma, que Stone se tornou preguiçoso, repetitivo ou desinteressante. Para cada Reviravolta (1997) ou As Torres Gêmeas (2006) – os dois pontos mais baixos na carreira do diretor, com tramas banais ou melosas, que em nada lembram o cineasta enérgico e contundente de JFK – há filmes intrigantes e envolventes, como Um Domingo Qualquer (1999 – a visão de Stone sobre outro fascínio nacional, o futebol americano) e W. (o terceiro na, por enquanto, trilogia de filmes do diretor sobre presidentes americanos, desta vez sobre o detestado George Bush, filho – com direito a uma performance memorável de Josh Brolin). Há, vá lá, os apenas envolventes, os que não conseguem desenvolver suas premissas em tramas recompensadoras, como a sequência de Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme (2010) ou o acelerado Selvagens (2012), que fala sobre a aproximação perigosa do país com os cartéis mexicanos. E há, ainda, um candidato a clássico entre todas essas tentativas: Alexandre (2004). Escolhas equivocadas da produção, como o cabelo louro sobre o bad boy irlandês Colin Farrell (um ator subestimado, mas com um considerável quinhão de preguiça na carreira), detalhes do figurino e da caracterização histórica artificiais demais, a falta de verdade emocional na relação entre Alexandre e Heféstion (Jared Leto), ou a implausível escolha de Angelina Jolie, apenas dois anos mais velha que Farrell, para viver a mãe do protagonista, o conquistador macedônio Alexandre, o Grande, prejudicam a suspension of disbelief do espectador. Mas quer saber? A ambição do épico de Stone, o fascínio evidente do diretor pelo personagem, a recusa a soluções óbvias na trama, e as impressionantes cenas de batalha fazem jus à melhor tradição do épico no cinema, e o resultado final é uma das poucas tentativas recentes de reavivar o gênero que realmente valem seu tempo, ao lado das de Ridley Scott (Gladiador e Cruzada – versão do diretor, por favor). Assista e tire suas conclusões.

A trilha aberta por JFK levou Stone a se dedicar com grande empenho à realização de documentários, sobretudo na última década e meia. Dando vazão a seu lado mais verborrágico e ruidoso – mas sem deixar de levantar questões provocativas no processo – o diretor se dedicou a analisar as relações entre Israel e Palestina (Persona Non Grata, 2003), o legado do presidente cubano Fidel Castro (Comandante, de 2003, e Procurando Fidel, de 2004), a ascensão de lideranças de inspiração socialista na América Latina (Ao Sul da Fronteira, de 2009, que traz entre os retratados o nosso Luiz Inácio Lula da Silva), ou ainda o falecido presidente da Venezuela, Hugo Chávez (Meu Amigo Hugo, de 2014). A orientação esquerdizante do diretor o levou a retratos por vezes superficiais de seus objetos de estudo, ou até mesmo a posições completamente equivocadas (Ao Sul da Fronteira, por exemplo, foi criticado por sua abordagem excessivamente simpática das lideranças sul-americanas, sem adensar a análise com possíveis contradições ou depoimentos de opositores), mas o próprio fato de o diretor conseguir produzir loas a Hugo Chávez com financiamento e distribuição americanos não deixa de ser saudável para o debate de ideias no país.

Resta acompanhar o posicionamento de Stone sobre o inacreditável Donald Trump – enquanto este texto saía, o homem que é a própria encarnação de todas as paródias mais ridículas da direita americana se elegia presidente – e aguardar que Manaus receba Snowden (2016), a mais nova diatribe do diretor, sobre o analista de dados americano que escolheu trazer a público importantes comunicações sigilosas do país. Nada mais Oliver Stone – e que bom que ele seja assim. Em tempos de Trump e Temer, é justamente do que precisávamos.

*Texto original alterado para substituir a equivocada expressão humor negro.