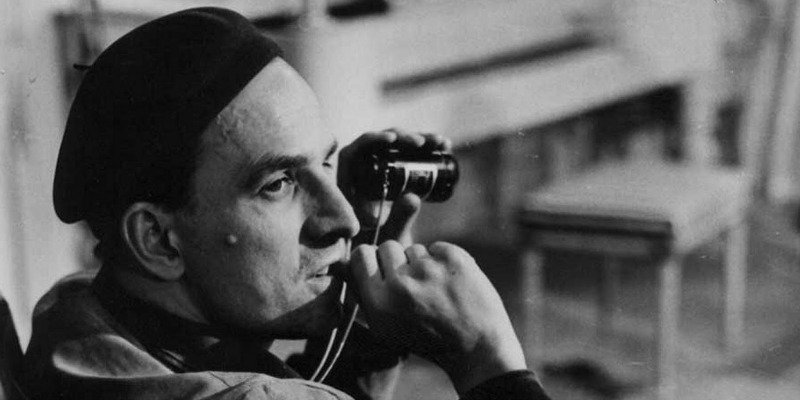

O cinema, como sabemos, é uma arte dinâmica, baseada em movimento, cortes, elipses. Como explicar, então, que uma das cenas mais duradouras dessa arte seja um longo take, sem música, onde uma atriz rememora, tensa e pausadamente, uma experiência erótica vivida numa praia, anos antes? Talvez só Ingmar Bergman consiga fazer o tempo parar desse jeito.

A cena, para quem não sabe, é o monólogo de Alma (Bibi Andersson), uma das protagonistas de Persona, clássico do diretor lançado em 1966, e uma das obras-chave em sua filmografia. A combinação de um texto primoroso, que faz prender a respiração a cada frase, de uma atuação superlativa, em que o rosto quase estático de Bibi cria apenas as ênfases mais sutis, deixando toda a carga dramática para as palavras, e da concisão da coisa toda, expressa nos planos mais simples e incisivos, é típica da maestria do artista sueco, que inventou – o termo é esse – uma gramática das imagens para tratar de sentimentos e ideias. Antes de Bergman, o cinema já havia se revelado como uma grande arte fabular, cheia de ação, suspense, romance, drama. Bergman, porém, desbravou e pavimentou outras estradas – da dúvida, da introspecção, do remorso, da intimidade. Sua obra, única na história do cinema, ilumina as paisagens mais escuras e áridas da alma humana, com uma franqueza e destemor que nenhum outro diretor, antes ou depois, foi capaz de igualar.

– –

Nascido em 1918 em Uppsala, cidade da região central da Suécia, Ernst Ingmar Bergman era filho de Isak, um pastor luterano que chegaria a capelão da família real, e Karin, uma mãe amorosa, mas retraída e submissa à figura autoritária do chefe, Bergman pai. A infância do cineasta foi dura: Isak tinha ideias rígidas sobre a educação dos filhos, impondo castigos absurdos como trancar uma das crianças pequenas por horas num armário escuro, por esta ter pecado – leia-se ter feito xixi na cama –, entre outras coisas. Nesse ambiente repressivo, imbuído da severa fé luterana, Bergman começou a desenvolver a visão aguda e penetrante que seria a sua marca registrada como artista. Começou também a brincar com as imagens – aos oito anos, num daqueles eventos momentosos que parecem uma conspiração cósmica, ele trocou seus soldadinhos de chumbo pela lanterna mágica do irmão, Dag. O cinema ganhava um grande nome – e a igreja perdia um fiel: nessa mesma idade, segundo o diretor, ele perderia a fé em Deus, ausência que domina seus roteiros durante toda a primeira fase de sua carreira.

Mas já chegaremos lá. Antes, três coisas marcariam a fundo a imaginação do adolescente: primeiro, a atmosfera solene e o fascínio das estranhas figuras que povoavam as paredes e vitrais da catedral de Uppsala, onde seu pai pregava. “Lá havia tudo o que a imaginação de alguém poderia querer: anjos, santos, dragões, profetas, demônios, humanos…”, ele escreveria em sua autobiografia, intitulada, não por acaso, Lanterna Mágica – e esse imaginário religioso, marcado por ideias como pecado e redenção, seria um dos elementos definidores de sua obra. Depois, a mina do grande teatro nórdico moderno: Strindberg e Ibsen, que o pequeno Bergman encenava em elaboradas produções de marionetes em seu quarto. Por último, e mais importante, o cinema: Bergman descreveria a si próprio em jovem adulto como “um genuíno viciado em filmes”. John Ford, Akira Kurosawa, as grandes obras do cinema mudo (incluindo A Carruagem Fantasma [1921], de Victor Sjöström, cineasta sueco que depois faria um trabalho magnífico como ator em Morangos Silvestres, de Ingmar) e sobretudo Carl Dreyer (de A Paixão de Joana D’Arc) teriam um lugar permanente entre as admirações de Bergman, cada um contribuindo para alicerçar o estilo maduro do artista, que apareceria em plena floração na década de 1950.

Quando Ingmar chegou à idade adulta, podendo enfim se libertar do jugo sufocante do pai, ele escolheria o teatro como forma de expressão. Escrevendo e dirigindo esquetes, peças e até óperas, e já dono de uma vasta quilometragem em clássicos do teatro, acumulada nos anos solitários de leitura e encenação no quarto, Bergman viraria uma figura de proa da cena artística de Estocolmo, capital da Suécia. A mudança decisiva, porém, viria em 1942, quando membros da Svensk Filmindustri, empresa estatal que comanda a produção de filmes naquele país, assistiram a uma montagem teatral de Bergman – e gostaram o suficiente para lhe oferecer seu próprio escritório lá.

– –

Trabalhando a princípio como redator de scripts, Ingmar Bergman teve sua primeira grande chance em 1944, escrevendo Hets (traduzido em algumas referências nacionais como Tormenta) para o diretor Alf Sjöberg. Escancarando desde já o veio autobiográfico em sua obra, o filme é um ataque contundente ao sistema escolar da Suécia, e à própria instituição da escola como tal, com sua conformação a testes superficiais e padrões de comportamento que anulam e rebaixam o indivíduo – visões nascidas da péssima experiência de Bergman com a educação formal em sua cidade. A grande repercussão da obra levaria o diretor do colégio onde Ingmar estudara em Uppsala a atacar o roteirista, acusando-o de ter sido uma “criança-problema”, ao que o artista responderia furiosamente com uma carta pública. Hets também proporcionaria a primeira experiência de Bergman por trás das câmeras, como diretor de exteriores e cenas de segunda unidade. A SF, que não era boba, sentiu que devia oferecer a Ingmar algo mais do que máquinas de escrever.

Começando em 1946, por Crise (1946), Bergman se torna diretor e roteirista full-time, quase sempre adaptando as suas próprias peças e contos para a tela. É uma fase prolífica, com até três filmes por ano, todos mostrando a elegância e despojamento visual do diretor e seu talento para os diálogos, mas ainda sem a centelha existencialista e angustiada que marcaria suas grandes obras. Um passo decisivo foi dado em 1953. Nesse ano, segundo a biografia de Bergman, ele percebeu que tudo o que havia feito em seus filmes até ali fora mentir e mentir. Eram trabalhos bem-feitos, estilizados, competentes, mas falsos, artificiais, que não refletiam quem ele realmente era, ou como via as coisas. O cineasta decidiu purgar de seus novos filmes toda a vaidade, todo o intelectualismo, tudo o que lhe parecesse supérfluo ou ornamental. O resultado foram suas primeiras grandes obras: Monika e o Desejo (1953), que trazia uma fulgurante e sensual Harriet Andersson, como uma mulher que se recusa a se conformar ao papel de esposa recatada e “do lar”; e principalmente Noites de Circo (1953), que narra por um viés existencialista, entre trágico e irônico, as agruras de um diretor de circo (Åke Grönberg) e sua trupe de castigados artistas mambembes. Noites pode ser considerado a primeira expressão madura do estilo de Bergman – é, por sinal, o primeiro filme a trazer nos créditos a sua alma gêmea artística, o fotógrafo Sven Nykvist, que obteria para ele os efeitos mais loucos e experimentais, como a sequência muda, em estilo expressionista, que narra a humilhação do palhaço Frost (Anders Ek) no começo do filme.

A ascensão do diretor continuaria à toda em 1955, quando Sorrisos de uma Noite de Amor (1955), uma comédia leve, mas cheia de malícia e ironia, inspirada no Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare e no Così Fan Tutte de Mozart, seria exibida no Festival de Cannes e atrairia a atenção internacional para o diretor. A época era a mais propícia possível: o cinema clássico americano vivia um esvaziamento, com filmes caríssimos e fora de sintonia com a juventude mais independente e questionadora da época, que se via refletida alhures – no neorrealismo italiano e na Nouvelle Vague francesa, nas obras-primas de Federico Fellini, Akira Kurosawa, Satyajit Ray, Andrzej Wajda, David Lean. E de Ingmar Bergman.

O diretor sueco viraria um gigante em 1957, o ano mais importante de sua carreira. No espaço de dez meses, ele lançaria nada menos que dois clássicos absolutos do cinema: O Sétimo Selo (1957) e Morangos Silvestres (1957). Em teoria, os dois filmes não poderiam ser mais diferentes: O Sétimo Selo narra as andanças de um cavaleiro (Max von Sydow) pela Europa assolada pela Peste Negra, onde se deparava com a Morte em pessoa – à qual propõe um jogo de xadrez para tentar driblar o inevitável, ou ao menos para tentar convencê-la, em vão, de que a humanidade merece viver. Já Morangos trata da jornada, física e sentimental, que um velho médico (Victor Sjöström) realiza pelas estradas da Suécia, a fim de receber uma importante honraria acadêmica. O que escapou a essas sinopses secas foi o encantamento proporcionado por esses dois filmes. O Sétimo Selo tem um visual fascinante, cheio de contrastes entre luz e sombra, mares e montanhas, maravilhosamente captados pelas lentes de Nykvist, além de uma recriação de época sem precedentes para o cinema de então. A Idade Média miserável, oprimente, de igrejas sombrias e pessoas em farrapos, é precursora do naturalismo de Game of Thrones e afins, e sacadas visuais icônicas, como o xadrez com a Morte e o próprio visual desta, seriam homenageados e parodiados em inúmeras produções pelas décadas seguintes. Morangos, por sua vez, adentra o território dos sonhos – com um mínimo de recursos e muita imaginação, Bergman cria visões desconcertantes, que comprimem em sequências rápidas metáforas que outros diretores levariam quilos de diálogos para expressar. E aqui está o pulo do gato: o senso comum diz que Bergman é um diretor palavroso, que faz “teatro filmado” – diálogos intermináveis e um mínimo de imaginação visual. E, no entanto, lá estão essas sequências magníficas, como a ameaçadora rua deserta do início do filme, onde o sol de meio-dia contrasta com a atmosfera sombria, o relógio tem “olhos”, e o patear dos cavalos soa como uma marcha fúnebre. Voltando àquela questão do início deste texto, se Bergman escolheu filmar a lembrança de Bibi Andersson como um monólogo, e não um flashback, foi sua intuição de cineasta que decidiu que essa abordagem –altamente provocativa, por sinal – potencializaria o efeito dramático, e não qualquer limitação como artista de cinema.

Acima de tudo, porém, os dois filmes estão entre as mais contundentes e líricas reflexões sobre a finitude da vida que a Sétima Arte foi capaz de produzir. O medo da morte e a sensação de falta de justiça, ou sentido, no universo – a ausência de Deus, afinal – são preocupações centrais em todos os trabalhos do cineasta nessa primeira etapa. Não se tome, por isso, filmes pesados, com excesso de ruminações filosóficas, inacessíveis a nós, reles mortais. Há espaço para humor e leveza, e a seriedade do tema nunca é traída por um excesso de pompa e solenidade. Bergman já declarou que sua intenção nunca foi fazer filmes intelectuais, para agradar apenas a si mesmo e a uma panelinha de exegetas. Aprendiz de Ford e Kurosawa, ele sempre compreendeu que humor e drama são capazes de coexistir no mesmo filme, e até numa mesma cena, como na sequência do homem que tenta enganar a Morte se escondendo no alto de uma árvore, em O Sétimo Selo.

A represa da criatividade finalmente aberta, Bergman começaria uma sequência memorável de filmes, entre os idos da década de 1950 e começos da de 60. O Rosto (1958), A Fonte da Donzela (1960) e a trilogia informal composta por Através de um Espelho (1961), Luz de Inverno (1963) e O Silêncio (1963) – os três últimos disponíveis no Brasil numa caixa chamada de “Trilogia do Silêncio” – desenvolvem as preocupações temáticas vistas nos clássicos de 57, e mantêm a combinação potente de diálogos fortes, grandes atuações (com um novo show de Harriet Andersson em Através de um Espelho) e soluções visuais inventivas de Nykvist. E também encerram um ciclo: em Luz de Inverno, que fala da crise de fé de um pastor (Gunnar Björnstrand), Bergman faz sua confrontação mais direta com a ideia da inexistência de Deus. Finda a Trilogia do Silêncio, esse assunto basicamente perderia o interesse para o artista.

– –

Não que Bergman planejasse uma mudança consciente de rota. Mas, depois de anos de vida workaholic, fazendo até dois filmes por ano, escrevendo outros tantos e se envolvendo em diversas produções teatrais, o cansaço e a exaustão enfim apresentariam a conta. O diretor foi acometido de uma grave pneumonia, que o tirou de circulação por vários meses.

A experiência de quase morte faria Bergman, curiosamente, superar o medo da morte. A fragilidade da vida já não o preocupava. A distância de Deus não era mais um problema – não o principal, pelo menos. Seu olhar se voltava, agora, para as relações amorosas e familiares – ou, mais especificamente, para as infinitas formas que homens e mulheres, pais e filhos, irmãos e irmãs, encontram para se machucar e punir uns aos outros.

O primeiro fruto dessa epifania é talvez o seu filme mais importante: Persona (1966). Concebido durante a lenta recuperação do cineasta, a obra transcende qualquer tentativa de classificação. Das fantasmagóricas imagens iniciais – fragmentos sem qualquer vínculo formal com a história, imagens de símbolos religiosos, uma tela de cinema, uma tarântula, um pênis ereto – até o final, que explicita a metalinguagem ao colocar uma câmera de cinema sendo manipulada por Bergman e Nykvist, Persona é um dos filmes mais peculiares e ricos em significados da história do cinema; e precursor decisivo para nomes tão díspares como David Lynch e Lars von Trier. A trama – melhor seria dizer o mote – trata da relação obsessiva que surge entre duas mulheres, a atriz Elisabet (Liv Ullmann, outra figura indissociável dos filmes do diretor, aqui em sua estreia num filme de Bergman), que renuncia voluntariamente a qualquer contato humano e emudece, e sua cuidadora, a enfermeira Alma, cuja encarnação sensacional por Bibi Andersson nós já registramos lá em cima. Fica um fabuloso e perturbador painel da condição humana, um desses trabalhos que sempre terá algo a dizer, pelo menos enquanto houver cinema. Ainda assim, para este escriba, Bergman chegaria a alturas ainda mais rarefeitas.

Persona inaugura o que talvez seja o conjunto mais importante de filmes feitos por Bergman. Mesmo sem a consistência de sua grande fase na virada dos anos 1950 para os 60 – A Hora do Amor (1971), Face a Face (1976) e O Ovo da Serpente (1977), por exemplo, flagram o artista se repetindo, ou, pior, fazendo o que ele abjurava: pregar só para os já convertidos –, o período entre 1968 e 1982 é marcado por obras poderosas como Vergonha (1968), Sonata de Outono (1978) e Da Vida das Marionetes (1980), além de dois de seus melhores trabalhos: Gritos e Sussurros (1972), perturbador estudo sobre a solidão, marcado pela fotografia em vermelhos fortíssimos de Nykvist; e Cenas de um Casamento (1973), produção para a TV sueca que seria encurtada e lançada como filme ao redor do mundo – um retrato tão triste quanto lírico, tão naturalista quanto poético, e tão implacável quanto compassivo, da derrocada do relacionamento entre Johan (Erland Josephson) e Marianne (Ullmann). Mesmo os filmes mais subestimados dessa fase, como A Hora do Lobo (1968) e A Flauta Mágica (1975), versão filmada da ópera de Mozart, valem mais do que muitos filmes aclamados nos rankings do IMDB e do Rotten Tomatoes.

O que nos leva à saída de Ingmar Bergman do cinema. “Como assim?”, você talvez pergunte. “E As Melhores Intenções? E Saraband?”. Acontece que, em 1976, após décadas de serviços prestados ao cinema sueco, Bergman foi implicado numa escandalosa investigação de evasão fiscal, desfeita e anulada no mesmo ano pela polícia federal do país. A imolação pública ao longo do caso, porém, jogou o diretor numa depressão profunda, que o levaria a abandonar a Suécia, e, pior, a jurar nunca mais trabalhar no país. Foi nessa fase infeliz que Bergman, em exílio na Alemanha, rodou alguns de seus trabalhos mais amargos, como O Ovo da Serpente e Sonata de Outono. Mas um artista tão identificado ao temperamento e às paisagens de sua terra natal – seu lar, afinal, era a remota ilha de Fårö, à beira do mar tão presente em O Sétimo Selo e Através de um Espelho – não conseguiria se manter à distância por muito tempo, e Bergman voltaria ao país para rodar o que seria seu testamento cinematográfico. A soma de tudo o que ele aprendera e criara até ali. A volta de Bergman à Suécia – e a sua despedida formal do cinema, ao qual só retornaria esporadicamente, na forma de roteiros para diretores amigos e produções especiais para a televisão, que seriam lançadas em salas de cinema pelo mundo afora, à maneira de Cenas de um Casamento – é também o resumo e a realização máxima de Bergman nessa arte: Fanny e Alexander (1982).

Um favorito pessoal deste escriba, Fanny e Alexander é – como descrever? – um filme sobre tudo. Memória, amizade, família, amor conjugal, amor filial, aparências, segredos, mentiras, traições, decepções, melancolia, felicidade, tragédia, comédia, realidade, sonho, até o sobrenatural. E, em cada fotograma, um fascínio explícito por essas coisas chamadas humanas. Com sua narrativa sobre uma família de classe alta, na Uppsala do começo do século – inspirado, como todos os seus grandes trabalhos, na rica vida interior do próprio Ingmar – Fanny e Alexander não possui uma trama propriamente dita, com começo, meio e fim, mas arrola diversos episódios envolvendo os dois irmãos que dão nome ao filme e toda a variada fauna familiar, de pais, primos, tios, avós, até mesmo os empregados. Todos os atores-símbolo da carreira do diretor – à exceção de Von Sydow e Ullmann, que tinham problemas de agenda à época das gravações, os quais lamentariam anos depois –, o seu parceiro mais constante, Nykvist, os seus diálogos mais ricos e cortantes, e referências visuais de tudo o que fizera até ali, tudo está em Fanny e Alexander. Se eu pudesse indicar um filme para começar a se aventurar no mundo do diretor sueco, teria de ser este aqui.

– –

Bergman viveria ainda mais 25 anos. O cenário artístico da Suécia, que lhe devia tanto e lhe retribuíra tão pouco, voltou-se para outras preocupações, alçando outros nomes à seara internacional – o mais recente é Lasse Hallström, que se radicou nos Estados Unidos e fez filmes como Gilbert Grape – Aprendiz de Sonhador (1993), Chocolate (2000) e Sempre ao Seu Lado (2009). A influência de Bergman, ubíqua no cinema dos anos 1960 e 70, nas obras de nomes como Andrei Tarkovsky (que faria O Sacrifício em 1986 usando Nykvist, Josephson e outros nomes ligados a Bergman), John Cassavetes e Woody Allen (que fez vários filmes que são virtuais emulações do sueco, como Interiores [1978], Setembro [1987] e A Outra [1988]), perdeu espaço para um cinema menos voltado à introspecção, mais propenso às amálgamas pop de Tarantino, ou à denúncia da degeneração moral dos filmes de Michael Haneke e Lars von Trier, os dois autores nórdicos mais aclamados do cinema atual. Mas ela nunca arrefeceu: além de seus admiradores americanos, Bergman continuou a mandar sinais consistentes, embora esporádicos, do seu gênio, em obras como o já citado As Melhores Intenções (1991), roteiro dele filmado brilhantemente por Bille August, Infiel (2000), confiado a sua eterna musa, Liv Ullmann, ou o comovente Saraband (2003), a última produção audiovisual escrita e dirigida por Bergman, e que retoma os protagonistas de um de seus grandes clássicos, Cenas de um Casamento.

Com sua morte, aos 89 anos, em 30 de julho de 2007 (mesma data de outro gigante do cinema europeu, o italiano Michelangelo Antonioni), Bergman deixou de pertencer, fisicamente, a este mundo. Mas a sua obra, documento humano incomparável em sua arte, continuará nova, reluzente e necessária – ouso dizer – até quando não houver mais isso que chamamos de cinema.