Na nossa seção do Cine Set “O Segundo Sexo”, o foco sempre é um filme específico de uma diretora mulher. Além disso, a proposta é frisar o protagonismo feminino por trás e em frente às câmeras (um dos motivos pelos quais filmes legais como “Psicopata Americano” ou “Quero Ser Grande”, dirigidos por mulheres, nunca terem aparecido por aqui). Porém, a diretora Alice Guy-Blaché demanda um olhar mais generalizado, pelo mesmo motivo que não se fala de apenas um filme dos irmãos Lumière: ela ajudou a definir o que é o cinema como o conhecemos hoje.

Se os nomes Louis e Auguste Lumière e mesmo Georges Méliès são quase sinônimos do nascimento do cinema, Guy-Blaché não recebeu a mesma atenção. Ela dirigiu seus filmes no mesmo contexto de seus conterrâneos franceses, no final do século XIX e início do século XX, atingindo grande êxito na época, mas sendo jogada para debaixo do tapete da história do cinema posteriormente.

Se o cinema teve pai, teve mãe também

Os Lumière popularizaram o cinematógrafo, mas não se mostraram a princípio tão interessados no desenvolvimento de uma linguagem narrativa cinematográfica, preocupação esta que Méliès trouxe de forma mais explícita em seus filmes fantasiosos já por volta de 1896. Ao mesmo tempo, Guy-Blaché produzia filmes ficcionais que já traziam experimentos com a montagem e a narrativa, tão desenvolvidos quanto os de Méliès. “La Fée aux Choux” (1896), de Guy-Blaché, é um deles:

Como os Lumiére e Méliès, Guy-Blaché também ganhou fama, dinheiro e reconhecimento na virada do século XIX para XX. Embora hoje seu nome não tenha o mesmo destaque, o fato é que a produção de suas centenas de curtas de ficção aconteceu num estúdio de grande porte para os padrões da época, o francês Gaumont. Ali ela passou 25 anos como diretora, atuando também como produtora e roteirista.

Ousadia em todos os sentidos

Guy-Blaché dirigiu obras que, para os padrões da época e dentro das devidas proporções, podiam ser consideradas superproduções: filmes com tramas fantasiosas, que recontavam contos de fadas europeus; filmes cuja dança era o foco, com sincronia de áudio já nos anos 1900 graças ao uso do Chronophone; e até mesmo um blockbuster bíblico, “La Naissance, la Vie et la Mort du Christ” (1906).

Se hoje as grandes produções investem na digitalização do cinema, efeitos especiais computadorizados ou o 3D, na época de Guy-Blaché ela teve acesso às funcionalidades da época: as tentativas de sincronização de som e imagem com o Chronophone, a pintura manual de cada frame da película para apresentar filmes coloridos, dentre outros recursos.

Porém, não foi apenas em termos técnicos que a diretora inovou. Guy-Blaché trouxe em seus filmes temáticas não apenas variadas, mas também ousadas. Discussões sobre raça, gênero, sexualidade e nacionalismo foram presentes em suas obras. Com essa postura, ela é apontada hoje não apenas como peça chave de um Primeiro Cinema e como a primeira mulher diretora, mas também como uma realizadora à frente de seu tempo. Com “A Fool and His Money” (1912), por exemplo, foi um dos primeiros diretores a trazer um elenco afrodescendente num filme. Já com “Les Resultats du Feminisme” (1906), as relações de gênero são abordadas de maneira cômica, mas ainda assim crítica.

O ápice da ousadia de Guy-Blache se deu entre 1910-1914, quando ela abriu seu próprio estúdio cinematográfico nos Estados Unidos, o Solax. Nesse período, sua produção se equipara à de outro grande diretor que a história não tratou de esquecer, D.W. Griffith. A diretora divide as tarefas de administração, direção e roteiro com o marido mesmo quando o Solax é extinto, restando ainda outra iniciativa do casal: os estúdios Blaché.

Quando a distribuição dos filmes do Solax/Blaché se mostra insuficiente a partir da coalizão de grandes estúdios do qual ela fazia parte, a diretora não se deu por vencida e cuidou pessoalmente da função. É nessa época que o estúdio Blaché lança outro sucesso, “The Ocean Waif” (1916), no qual a jovem Millie (Doris Kenyon) foge dos abusos do padrasto e encontra o amor nos braços do novelista Ronald Roberts (Carlyle Blackwell), numa clássica narrativa de protagonista virtuosa dos anos 1900.

Rumo ao apagamento, mas não ao esquecimento

Ao final da década de 1910, a carreira de Alice Guy-Blaché sofre uma série de baques. A separação do marido e uma série de problemas de saúde (da rubéola dos filhos à gripe espanhola que contrai em pleno set e mata 4 colegas de trabalho) culminam com a falência da diretora.

Ao mesmo tempo, acontece o domínio das figuras masculinas no ambiente antes neutro do cinema, no qual havia um número considerável de mulheres trabalhando não só como atrizes, mas diretoras, roteiristas e editoras, em sua maioria. Resultado: ao voltar para a França, Guy-Blaché enfrenta problemas para conseguir trabalho. O fato de a maioria de suas centenas de filmes não terem sido devidamente arquivados também dificulta o processo.

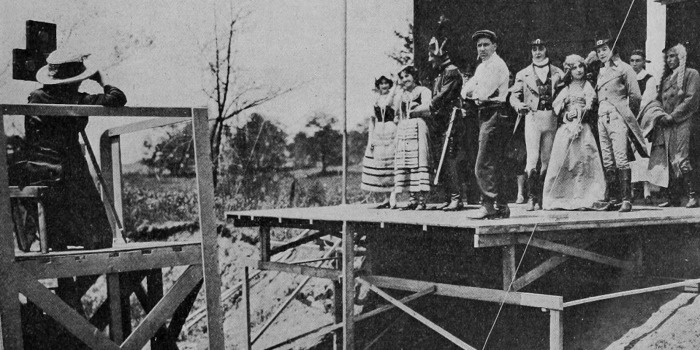

Guy-Blaché ensaia o elenco de “Fra Diavolo” (1912)

Nesse meio tempo, o apagamento de sua relevância para o cinema é notória. Léon Gaumont, o todo poderoso dos estúdios Gaumont que abrigou os filmes de Guy-Blaché por mais de duas décadas, publica a história do estúdio em 1930 e não menciona a diretora. A correção desse “deslize” só vem muitos anos depois, quando o filho de Léon, Louis Gaumont, relembra o papel crucial da diretora para o estúdio, em 1954. Guy-Blaché conta diretamente com o apoio financeiro da filha, Simone, em suas últimas décadas de vida, só adquirindo renda com a publicação de suas memórias, ao passo em que tentou, até os anos 1950, reaver sua filmografia.

A gradual redescoberta de Guy-Blaché teve início oficial em 1956, quando ela foi condecorada com a Ordem Nacional da Legião de Honra, a maior recompensa do governo francês a figuras de destaque militar ou civil do país. Isso impulsionou pesquisadores como o belga Victor Bachy e críticos de cinema renomados como Georges Sadoul e Jean Mitry a se dedicarem aos filmes da diretora.

Apenas nos anos 1980 o nome de Alice Guy-Blaché começa a ser reintroduzido de forma mais categórica na história do cinema. É nessa década que as memórias da diretora, publicadas em francês em 1976, ganham tradução para o inglês. Guy-Blaché morre em 1968 e não vê seu nome figurar em obras hoje essenciais aos cinéfilos como “The Story of Film”, de Mark Cousins, e nem para ver o reconhecimento não só de teóricos, mas de outras diretoras mulheres da atualidade em produções como o documentário “The Lost Garden: The Life and Work of Alice Guy-Blaché, the World’s First Woman Filmmaker”. Seu nome e obras, porém, encontram novas formas de sobrevivência.

Trackbacks/Pingbacks