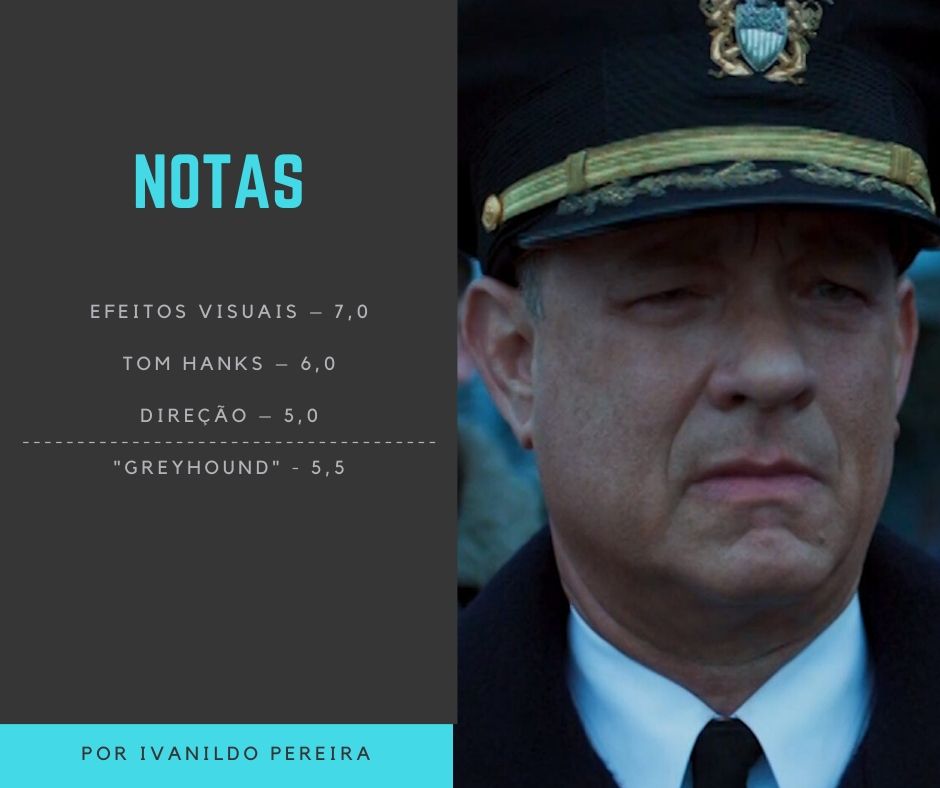

Tom Hanks é reconhecidamente um dos sujeitos mais legais de Hollywood. E quem analisa um pouco a carreira dele percebe o seu grande interesse pela Segunda Guerra Mundial. Hanks “serviu”, ou seja, estrelou O Resgate do Soldado Ryan (1998) – pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator – e foi “general” também, ou seja, trabalhou como produtor das premiadas minisséries da HBO Band of Brothers (2001) e The Pacific (2010), junto com seu amigo e também fanático pela Segunda Guerra, Steven Spielberg. Greyhound: Na Mira do Inimigo continua esse interesse, agora até de forma mais próxima: além de estrelar o filme, Hanks foi também o roteirista, adaptando o livro “The Good Shepherd” de C. S. Forester. O astro é a verdadeira voz por trás do filme e a razão para sua existência. Se fosse outra pessoa, poderíamos até suspeitar de que se trata de um autêntico projeto de vaidade. Mas não é o caso: Tom Hanks é um cara legal.

No filme, o astro interpreta o capitão Ernest Krause, que comanda o destroier norte-americano USS Keeling, apelidado de Greyhound. Estamos na Batalha do Atlântico em 1942, e o Greyhound é um dos navios de guerra que tem a missão de defender um comboio de embarcações aliadas dos U-boats, os perigosos submarinos alemães. Apesar de ser um comandante experiente, Krause nunca esteve numa situação de combate. Em meio ao mar revolto, as batalhas e escaramuças se sucedem e o capitão precisa usar dos seus nervos e inteligência para vencer.

Em teoria, é uma boa: uma aventura aquática com doses de suspense ambientada na Segunda Guerra, seguindo os passos de obras como O Mar é Nosso Túmulo (1958) de Robert Wise, ou O Barco: Inferno no Mar (1981), de Wolfgang Petersen. É impossível até não se lembrar dessas obras durante a duração de Greyhound. O problema é que o filme dirigido pelo relativamente inexperiente Aaron Schneider é muito… impessoal. Nele, tudo é voltado para a trama, para a situação de guerra. Quase todos os diálogos só têm tecnicalidades. Todos os tripulantes, fora o capitão, são indistintos – o longa coloca Stephen Graham no papel do imediato, mas não dá nada para este bom ator fazer. E no início, temos uma cena entre Krause e sua esposa, interpretada por Elisabeth Shue, que visa a dar mais profundidade ao personagem dele, mas só resvala no clichê.

FRIEZA EXCESSIVA

Ainda assim, o protagonista é o único que recebe ao menos um pouquinho de caracterização. Descobrimos que ele é temente a Deus, não gosta de palavrões e as tentativas do oficial de entregar comida para ele acabam virando quase uma minitrama dentro do filme, os únicos momentos de leveza na narrativa. Mas é só isso. Não existem personagens. Torcemos pelo Tom Hanks porque é o Tom Hanks, porque gostamos dele. Não porque o roteiro nos mostra um personagem interessante ou à altura do ator. Isso deixa Greyhound bem frio, apesar das bombas e tiros. No fim das contas, não nos importamos com as pessoas a bordo do navio.

Só resta admirar a reconstituição da época: dos procedimentos navais ao jargão a bordo, tudo parece autêntico – palmas para a produção, mas é o mínimo do que se espera no projeto concebido por um especialista em Segunda Guerra. Ou admirar a qualidade da fotografia, dos efeitos de computação gráfica e do trabalho de som. Porém, mesmo nesses aspectos, Greyhound não impressiona tanto: talvez se tivesse passado nos cinemas, mas, em casa, ele parece pequeno frente a filmes de guerra recentes como Dunkirk (2017) e 1917 (2019), cujos cineastas criaram imagens grandiosas e com um tom de naturalismo elevado. O longa de Schneider – que dirige tudo com eficiência, mas sem personalidade – deveria ter sido lançado nos cinemas, mas foi uma das vítimas da pandemia de Covid-19 e acabou indo mesmo para o streaming da Apple TV. Frente aos seus parentes próximos que viraram referência do gênero aos olhos do público moderno, a guerra em CGI de Greyhound impressiona bem menos.

No fim, Greyhound é um filme ok, nem ruim nem maravilhoso. Mesmo que o roteiro contenha lá seus exageros dramáticos – como os vilões alemães zombando dos heróis pelo rádio, faltando só a risada malvada – é um exemplar bem conduzido e bem produzido de guerra, nada memorável, mas capaz de entreter, graças à presença de Tom Hanks e ao senso de despretensão. Essa despretensão até se revela na duração do projeto: Com apenas uma hora e meia, Greyhound nunca chega a deixar que seus defeitos aborreçam o espectador.

Frequentemente comparado a alguns astros do passado, Tom Hanks parece estar seguindo a mesma linha que tantas outras carreiras da era de ouro de Hollywood seguiram: trabalho duro na juventude, consagração e, depois, a transformação numa instituição na fase madura da vida. O papel do capitão Krause, sinceramente, Hanks consegue fazer dormindo, e sabemos disso. A última atuação realmente memorável dele, lá em Capitão Phillips (2013), já tem alguns anos. Mas quando se pensa neste filme, chegamos à conclusão de que só Hanks poderia ter feito Greyhound. Não é um projeto de vaidade; é, na verdade, o típico filme de alguém já acomodado e, acima de tudo, confortável no mundo do cinema.

O FILME É.MUITO BOM, SUSPENSE ATÉ O FIM.

Desculpa minha ignorância mas…. Lendo essa sua resenha e, ao final, suas “qualificações”, como “curso Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica”, eu fiquei confuso… Enfim: Qual o seu trabalho a respeito do conhecimento sobre a indústria cinematográfica? O que vc produz? Posta algo criativo e interessante, do qual vc tenha trabalhado pra criar. Estarei ansiosamente esperando!

Oi Richard,

compreendo a sua ignorância, mas, caso você queira segue alguns dos trabalhos já realizados pelo autor do texto:

Social Media, Gestor de Conteúdo e Crítico de Cinema do Congresso Nacional de Cinema (Conacine);

Jurado da Mostra Olhar do Norte 2020;

Curador da Mostra do Cinema Amazonense 2017;

Colunista e Crítico de Cinema do Site Cine Splendor;

Crítico de Cinema do Site Cine Detalhado;

Ministrou o módulo “Direção 2” do curso de Tecnologia em Produção Audiovisual da Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT) da Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

Esperamos ter respondido suas indagações.