Dando continuidade a maratona do Varilux, esta segunda parte dos filmes do festival analisa um clássico do cinema político; uma ficção científica dramática familiar no melhor estilo “Spielberg”; um anticlimático filme de zumbi e um assustador drama familiar –um autêntico Michael Haneke de gerar calafrios na espinha do espectador. No geral, esse segundo momento reservou a nata do Festival Varilux, como você verá abaixo:

Z, de Costa-Gavras

Z, de Costa-Gavras

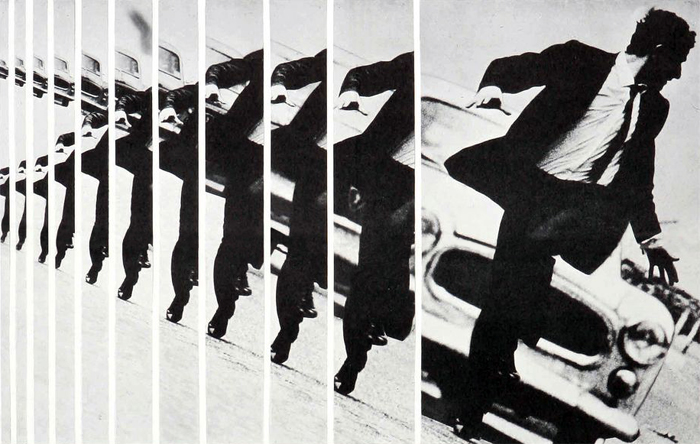

Não é difícil o cinéfilo manauara, levantar as mãos para os céus e gritar “Obrigado senhor” quando aquele filme esperadíssimo, estreia nas salas de cinema da cidade. Por isso, é preciso agradecer o Varilux pela oportunidade de assistir, pela primeira vez, a obra-prima do cinema político – ainda por cima restaurada – do grego Costa-Gavras, ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro de 69.

Z é discussão de alto nível quando se fala sobre estado totalitário, do controle e opressão de opiniões, uma verdadeira aula de cinema sobre repressão política e violação dos direitos humanos. Baseado em fatos verídicos que ocorreram na Grécia em 1963, o deputado pacifista (o ótimo Yves Montand) é alvo do ataque de manifestantes da direita, que é acobertado por uma conspiração do governo militar. A investigação é conduzida por um magistrado (Jean-Louis Trintignant) que decide bater de frente com os militares.

Mesmo realizado na década de 60, Z fala muito sobre o contexto mundial político tenso que vivemos atualmente. Se por um lado a estética do filme envelheceu realmente, o que dificulta, em certos momentos, um maior envolvimento com ele, pelo outro, seu discurso é relevante – a frase que abre o filme “Qualquer semelhança com fatos ou pessoas vivas ou mortas não é casual, é intencional” revela sua coragem em provocar. A direção enérgica de Gavras impressiona pela força como cria um ambiente de caos social, com seu foco no assunto direto ao ponto, sem firulas e repleto de diálogos ácidos.

Conta com um elenco afiadíssimo, que incorpora, muito bem, a vibe frenética do seu cineasta. É uma pena ver o mundo desse jeito hoje e o cinema tão longe do espirito crítico-político – precisamente aquele que estimula a reflexão. Pessoas como Gavras fazem falta no panorama atual de fazer cinema político com alegorias que conciliam, muito bem, seriedade, jocosidade e ironia.

O que se destaca: todo o seu conjunto da obra e sua relevância como cinema político;

O que atrapalha: a estética documental datada dificultará a apreciação de pessoas que não estão acostumadas com este tipo de cinema.

O Último Suspiro, de Daniel Roby

Após um terremoto, uma enorme neblina misteriosamente invade Paris, dizimando parte da população. Neste caos, o casal Mathieu (Romain Duris) e Anna (Olga Kurylenko) luta pela sobrevivência. Daniel Roby, com certeza, deve ser um grande admirador dos filmes familiares de Steven Spielberg, principalmente pela veia melodramática que impõe a O Último Suspiro.

Entre a ficção científica apocalíptica, o drama familiar e a fantasia, a produção é imprecisa naquilo que almeja atingir. Realmente o aspecto audiovisual é um dos seus pontos fortes, por meio do belo trabalho de cenografia – os efeitos visuais são bem eficientes – e de fotografia. É um filme que foge do histrionismo dos blockbuster americanos do cinema catástrofe – o que realmente é bom – só que semelhante a eles, falta profundidade nos dramas e conflitos de personagens e as soluções clichês apresentadas pelo roteiro pouco convencem como exageram no melodrama. Toda a corrida contra o tempo é totalmente desestimulante pela moderação de ritmo imprimida por Roby.

Mas é difícil você criar antipatia pelo filme, afinal o sempre carismático e eficiente Duris na linha de frente da ação, deixa a produção digna. O Último Suspiro ainda que cumpra (eficientemente) sua proposta de entretenimento familiar, não deixa de ser um Deja Vu pouco inspirado de ideias e situações já vistas com melhor qualidade em episódios de Black Mirror ou Além da Imaginação ou em filmes recentes como Um Lugar Silencioso.

O que se destaca: Romain Duris, os belos efeitos visuais e a dúbia cena final.

O que atrapalha: superficialidade do roteiro e os clichês dos filmes de ação.

A Noite Devorou o Mundo, de Dominique Rocher

A grande pergunta quando você assiste um filme de zumbis é: ainda há algo de interessante para ser oferecido dentro deste subgênero tão batido do cinema de terror? A Noite Devorou o Mundo, filme de estreia de Dominique Rocher comprova que sim. Indo na contramão dos diversos filme de mortos-vivos, a produção é um anticlimático filme de zumbis, centralizada no drama psicológico (e não apocalíptico) do seu protagonista, Sam, o excelente Anders Danielsen Lie (que brilhou no ótimo Oslo, 31 de agosto), um jovem introspectivo que precisa manter sua sanidade depois que a França é tomada por mortos-vivos.

Um dos grandes baratos do trabalho de Rocher é praticamente fugir dos elementos habituais da temática como a correria desenfreada e a carnificina. No lugar, temos uma narrativa introspectiva, focada no estudo de personagem, que vale ressaltar, apresenta um personagem fascinante: todo o manual de sobrevivência operacional de Sam é de uma perspicácia atraente, que faz o espectador torcer pelo seu sucesso, um “herói” com claras dificuldades emocionais e sociais, mas visivelmente dotado de humanidade e que ganha força na atuação expressiva de Anders.

Como bom discípulo, Rocher pega a ideia central “Nós somos eles e eles somos nós” dos filmes do pai dos mortos-vivos, George Romero, para trazê-lo a esfera individualista, uma profunda crítica a solidão e o isolamento contemporâneo, grande responsável por transtornos mentais como a depressão. Mais do que lutar contra multidão de zumbis do lado de fora, Sam precisa lidar com a sua própria “epidemia” mental, o verdadeiro zumbi que ele precisa enfrentar é sua própria loucura. Para quem espera um filme de zumbi tradicional, se decepcionará bastante. Já quem busca novidades, encontrará em A Noite Devorou o Mundo um novo fôlego de ampliar as metáforas do cinema morto-vivo.

O que se destaca: o momento drums of hell é uma das melhores cenas do filme; atuação de Anders Danielsen Lie e uma narrativa que apresenta boas novidades dentro do gênero zumbi;

O que atrapalha: O último ato do filme que se perde em soluções fáceis e destoa do restante do filme.

Custódia, de Xavier Legrand

Custódia até agora é o filme mais incômodo do festival. Legrand, inclusive, ganhou o prêmio de direção no Festival de Veneza do ano passado. O fato é que o filme de estreia do jovem diretor é um autêntico Michael Haneke – que este ano decepcionou com seu Happy End – um retrato real sufocante sobre a violência familiar, ao mostrar o casal Antoine (Denis Ménochet) e Miriam (Lea Drucker) em processo de divórcio, que precisa tratar da custódia do filho de 12 anos, Julien (Thomas Gloria).

Alinhado a uma atmosfera asfixiante do início ao fim que cria por meio da sua mise-en-scène, um ótimo contraste de rivalidade entre Antoine e Miriam na cena de abertura, o roteiro escrito pelo próprio Legrand é inteligente ao estabelecer uma narrativa que ao apresentar os comportamentos de cada pessoa, filma com uma frieza clínica os horrores da grosseria e violência familiar, sempre através de planos fechados que captam a sensação de opressão, próximo de um filme terror, onde o monstro não é sobrenatural e sim um humano consumido pelas suas frustrações e ciúmes.

Denis Ménochet realmente impressiona pela construção seca, imprevisível e intensa que aborda as nuances emocionais de seu Antoine. Muita gente não deve lembra, mas o ator é o LaPadite, o fazendeiro que estabelece o ótimo diálogo com o Coronel Landa na genial abertura de Bastardos Inglórios (2009) de Tarantino. Legrand é preciso no seu realismo social como na forte sequência de aniversário que apresenta um momento de pura felicidade e o transforma no próprio medo, sem precisar de diálogos, deixando que sua câmera foque nos semblantes tensos dos seus indivíduos.

Custódia é uma daquelas pauladas secas no meio do peito, uma bomba relógio perto de explodir, que te deixa extenuado em seus 90 minutos por mostrar o realismo da violência da estrutura patriarcal retrógrada frente mulheres e crianças – que muitas vezes surgem sob a forma de uma “brincadeira sem graça” como o recente vídeo polêmico feito por homens na Copa da Rússia, um perigoso combustível para alimentar a misoginia. Se na última cena do filme, uma porta se fecha para Miriam e Julien, o sentimento do espectador ao sair da sala do cinema é indigesto por ter assistido um filme que nunca esconde a realidade diária que tanto gostaríamos de negar.

O que se destaca: atuação assustadora de Denis Ménochet e do restante do elenco; a análise da violência doméstica e os últimos 15 minutos filmados sob a ótica de um filme de terror

O que atrapalha: a subtrama da outra filha do casal, não ganha um tratamento digno dentro da intensidade do filme.