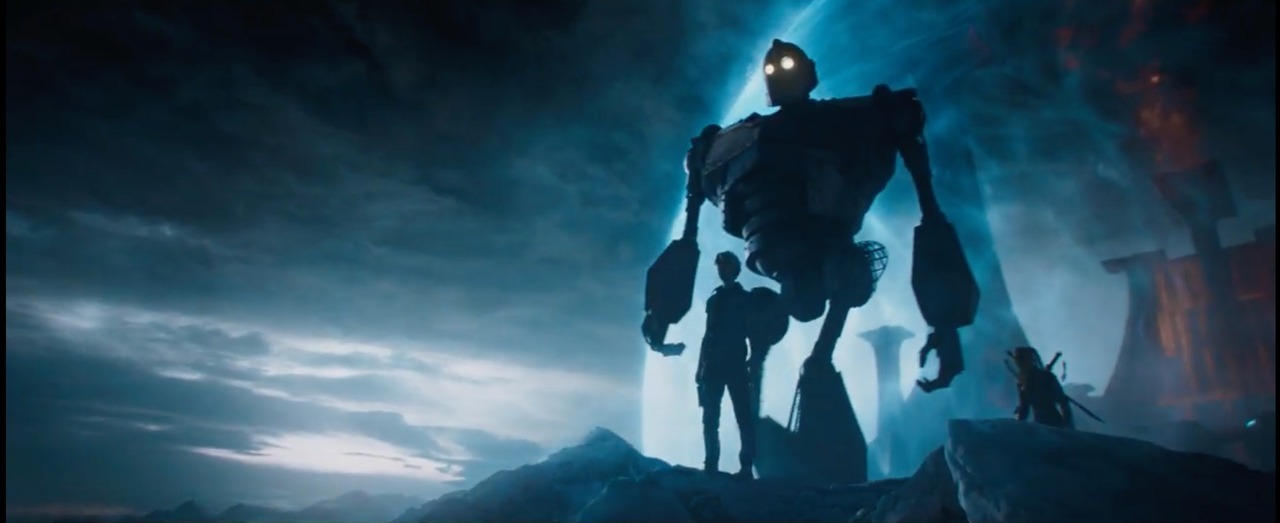

Se “La La Land” é uma ode aos musicais clássicos da sétima arte, “Jogador Número Um” é uma homenagem à cultura pop, especialmente a da década de 80.

Baseado no livro homônimo de Ernest Cline, o novo filme de Steven Spielberg se passa em 2045 e alterna entre o mundo real e virtual. O primeiro está mergulhado no caos no qual as pessoas devem desde aluguel a alimentação a empresas de jogos eletrônicos enquanto moram em conjunto de trailers perfilados como andares de prédios. Já o virtual, apelidado de Oasis, oferece a oportunidade de imergir em vários mundos.

A narrativa segue a premissa de uma caça ao tesouro no melhor viés virtual com direito a viagens entre planetas, enigmas e sacadas rápidas. Acompanha-se Wade Watts (Tye Sheridan) e seus quatro amigos virtuais na busca por encontrar easter eggs que os levem a conquistar o tesouro: as ações majoritárias da empresa a qual o game pertence. Isso acaba atraindo a atenção de empresas, como a de Nolan Sorrento (Ben Mendelsohn) – cata essa referência -, criadas justamente para ganhar a caça ao tesouro, ignorando totalmente os direitos humanos.

A cultura pop é o embasamento teórico pelos quais as linhas narrativas são riscadas. Zack Pen – que co-assina o roteiro -, Cline e Spielberg alimentam-se dela para alicerçar a obra. Desde o nome dos personagens aos diálogos, há o pastiche e até mesmo metalinguagem, especialmente quando entramos na oficina de Harris (Lena Waithe).

O cuidado do roteiro e do design de produção em colocar no timing ideal essas referências sem abusos e excessos é digno de nota. Spielberg usa a metalinguagem como um espelho cinematográfico. Para quem cresceu acompanhando a cultura nerd é um momento de fascínio, encanto, divertimento. Tudo isso misturado e com espaço sobrando para aflorar mais empolgação. Até mesmo os users dos jogadores possuem este apego ao universo geek. “Jogador Número Um” é uma ode à cultura pop e um presente ao público aficionado por ela.

PERSONAGENS FRACOS DECEPCIONAM

Entretanto, nem todo êxtase pela cultura pop se apresenta como um fator positivo na obra de Spielberg e quem deixa isso exposto é Samantha (Olivia Cooke). A garota rebelde, aventureira, esperta, faz o que quer, desafia qualquer um sem se importar com a autoridade ou as conseqüências. A típica garota legal vista em tantos outros filmes e que hoje ocupa o papel de heroína idealizada dos românticos pós-modernos. Embora a caracterização já citada possa soar empoderada, já que são garotas que se encaixam em todos os padrões de beleza (eu mesma já cheguei a me identificar), mas que não parecem com nenhuma mulher tangível, a realidade é que essa descrição pertence a mais um capítulo sexista e problemático da sétima arte.

As “manic pixie girl”, como foram cunhadas as personagens com esses traços, são desajustadas, solitárias e discretas, apesar de seu espírito selvagem. Essa descrição encaixa-se perfeitamente em Samantha. Trata-se de mais uma releitura de estereótipos femininos, que servem apenas para apoiar a evolução do protagonista, sem possuir seu próprio desenvolvimento.

Apesar de Samantha cair no estereótipo de “manic pixie girl”, não é um privilégio exclusivo seu ser um personagem não plenamente construído. O desenvolvimento de todos os personagens secundários segue a mesma fragilidade da jogadora. Os “cinco do topo” – cata essa outra referência – mal aparecem no filme e/ou tem falas. Um deles, inclusive, em todos os seus diálogos apenas repete: “sou um garoto de 11 anos”.

Não vou negar também que foi meio decepcionante ver Lena Waithe em tela totalmente subutilizada. A ganhadora do Emmy de Melhor Roteiro em Série de Comédia por “Master of None” só serve para realizar alívios cômicos, especialmente quando encarna o desavisado preso no filme de terror que ninguém gostaria de estar.

As ações que poderiam encontrar completude utilizando a todos, especialmente nas cenas de batalha, acabam só tendo enfoque em Perzival. Quando isso não ocorre, eles só servem para fazer escalada para ele.

PONTAS SOLTAS DO ROTEIRO

Tudo bem que o próprio título do filme já remete ao Jogador Número Um, mas os outros usuários adotam uma postura e filosofia de jogo em grupo que, embora esteja no discurso deles e haja alguns traços, não é executado com maestria. Determinados personagens do “topo” parecem bônus que só aparecem quando o protagonista precisa e depois descarta.

Neste aspecto, há um deslize na construção de Cline. Ele procura criar a sensação de ser um jogo em conjunto, apesar de que, ao final, só quem vai receber o prêmio é uma pessoa. Isso parece não importar para os jogadores do Oasis que ignoram a competição e tem a bondade e empatia de ajudar alguém que pode deixá-los para trás. Fazendo uma correlação com “Game of Thrones” ou até o BBB, neste tipo de disputa, ter aliados é importante. Ninguém chega ao Trono de Ferro por ser um jogador solo, mas só um jogador leva um milhão e meio para casa. O mesmo se aplica ao enigma de Anarok.

Só um levará a herança para casa, apesar de alguns necessitarem realizar parcerias para isso. Os “cinco do topo” poderiam cumprir essa função, mas nunca fica nítida a construção deles para esse ápice. Afinal, por que Watts merece ganhar as chaves mais do que Samantha ou Harris? O que o torna merecedor do prêmio em cima da sagacidade e resiliência das duas meninas? Qual a necessidade de todos os outros o protegerem ao longo da jornada se todas as descobertas são feitas por outro personagem?

ENTRE ERROS E ACERTOS

Por falar em decepção (apesar de acreditar que empregá-la aqui seja um pouco pesado), temos o último ato do filme. Enquanto os dois primeiros são divertidos, críticos e parecem levar a uma direção, o último não consegue se desenvolver completamente. É arrastado, confuso na montagem e possui uma conclusão óbvia, acelerada e sem camadas. Parte disso também se deve a trilha sonora preguiçosa, sem originalidade e no usual, não fornecendo clímax para momentos importantes.

É interessante trazer à tona esse embate entre o virtual e o real. E quais as conseqüências que essa colisão pode suscitar a longo prazo. Durante a película toda, é possível enxergar as críticas lançadas ao abuso do universo virtual, e apesar do didatismo, é bom ver essa distopia criada por Cline e Spielberg.

Principalmente, pela forma como escolheram montar a narrativa, expondo constantemente os paralelos e conseqüências. Claro que o fundo moral garrafal voltado a vivência e alguns diálogos do filme fizeram o tema perder um pouco a sua força e cair na presença do óbvio, mas, mesmo assim, manteve sua parcela crítica.

Esse não é um dos melhores trabalhos de Spielberg, apesar de trazer traços deles, mas trata-se de um diretor bem diferente daquele de “The Post”. Provando que nem sempre você tem que se levar tão a sério.