Há algumas semanas, o cineasta David Fincher deu uma entrevista na qual expressava sua desilusão com o atual estado do cinema norte-americano, afirmando que hoje Hollywood só conhece duas estações do ano, o “verão da roupa colante”, aludindo aos blockbusters com super-heróis, e o “inverno do sofrimento”, aludindo aos filmes sérios feitos para tentar ganhar prêmios. Fincher se disse “cansado pra p****”, e você pode até discordar dele, mas seu ponto de vista é lúcido e bem articulado. Quem não leu pode checar em https://www.gamesradar.com/david-fincher-interview-mank/.

Mank, seu novo trabalho, reflete esse espírito. A Netflix viabilizou a produção, afinal é algo quase impossível de sair do sistema dos estúdios hoje: um filme em preto-e-branco, sério e para adultos, e baseado na vida de Herman J. Mankiewicz, um nome pouco lembrado hoje, mas que foi importantíssimo na história do cinema. Ele foi co-roteirista de nada menos que Cidadão Kane (1941), a revolucionária obra de Orson Welles e até hoje considerado um dos melhores filmes de todos os tempos.

Fincher não lançava um filme desde o suspense Garota Exemplar (2014) e, de lá para cá, só desenvolveu e dirigiu projetos para a Netflix, leia-se, as séries House of Cards e Mindhunter. Visto que ele trabalha na indústria desde a década de 1980, a sua perspectiva é de um cara calejado e cínico, mas que ainda encontra espaço para valorizar a criação artística do cinema. Afinal, a trajetória de Mankiewicz, ou Mank para os amigos íntimos, é a chance para Fincher mostrar um pouco “como a linguiça é feita” na indústria do cinema, então na sua infância. O projeto é também pessoal para o diretor, pois o roteiro foi escrito pelo seu pai, Jack, que faleceu em 2003.

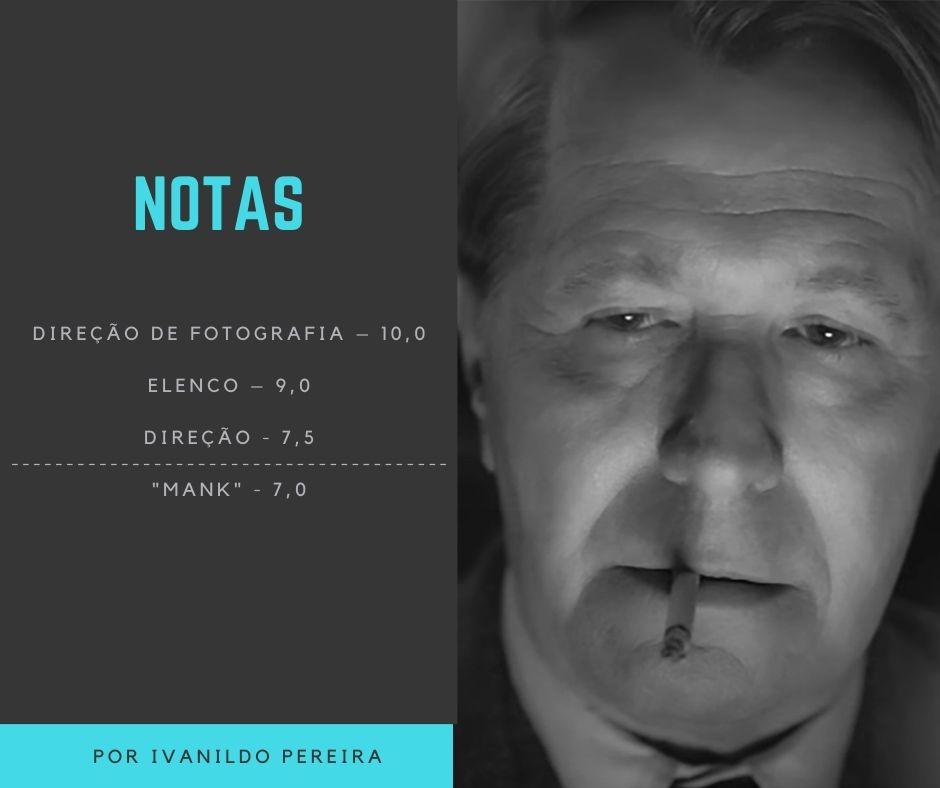

E que fique claro, não é um filme sobre os bastidores de Cidadão Kane. Em Mank, Orson Welles aparece pouco e sua presença é quase fantasmagórica ao longo da produção. E quando finalmente se torna uma figura importante perto do final, é mostrado de forma pouco lisonjeira. Mas de fato, nem o protagonista é um cara legal. O Mank do filme, personificado na inteligente e muito boa atuação de Gary Oldman, é um beberrão, uma bola de pingue-pongue humana jogada de um lado para outro e que, no fim das contas, acaba traindo a confiança de pessoas que o tinham como amigo, notadamente o magnata da imprensa William Randolph Hearst (interpretado por Charles Dance e mostrado quase como um esqueleto humano) e a sua jovem esposa, a aspirante a atriz Marion Davies (Amanda Seyfried, também muito boa e a figura mais humanizada do longa). Afinal, ambos inspiraram os personagens mais importantes de Cidadão Kane.

AMARGURADO E DISTANTE

O filme é sobre a luta dele contra um sistema podre, e para recuperar a veia artística. O que o roteiro de Jack Fincher faz com brilhantismo e inteligência é explicar como nasceu a ideia de Kane, e como a escrita do roteiro representou um proverbial “dedo médio levantado” de Mank para Hearst e a indústria do cinema. Nesse sentido, o texto de Mank fala bastante ao nosso período atual, quando vemos o quanto a influência da mídia do cinema ajudou a determinar a eleição californiana de 1934, prejudicando o candidato com teor socialista Upton Sinclair. Assim, se encaixa perfeitamente no contexto o retrato do chefão do estúdio MGM Louis B. Mayer (Arliss Howard) como um legitimo “fdp”… Em época de fake news e pessoas acreditando em qualquer bobagem, é interessante como um roteiro escrito há vários anos ainda consegue ter esse poder de observação e essa relevância.

Já David Fincher filma o roteiro do pai de uma maneira que não exatamente enfatiza a “magia” do cinema – de fato, este deve ser o filme mais desencantado sobre Hollywood desde O Jogador (1992) de Robert Altman. A cinematografia em preto-e-branco de Erik Messerschmidt cria uma atmosfera de pesadelo, com breves momentos percorrendo estúdios ou mostrando o letreiro de Hollywood ao fundo. A câmera de Fincher está sempre à procura das minúcias dos diálogos – muitos deles deliciosos como convêm a um filme sobre roteiristas – e das atuações, e as encontra. Alguns momentos visuais remetem levemente a Kane, como o passeio de Mank e Marion pela propriedade enorme onde ela vive, com os animais do zoológico ao fundo, ou quando Mank derruba uma garrafa e ela rola pelo chão, de modo semelhante ao globo de neve de Charles Foster Kane na icônica abertura do clássico. Os cabeçalhos de roteiro indicando quando estamos numa cena em flashback também são uma ideia interessante e ajudam o espectador a não se perder.

No entanto… essa é a única concessão que o filme faz ao público. Realmente, é um filme para o clubinho de cinéfilos: para se apreciar Mank, é necessário, pelo menos, saber um pouco das intrigas que cercaram a produção ou o lançamento de Kane. Mank joga nomes e situações da Hollywood dos anos 1930 sem se preocupar em fornecer muito contexto. Quem assistir apenas a ele fica sem compreender exatamente a real dimensão de quem foi Hearst, por exemplo. A história é interessante, mas o filme não engaja o espectador, pois a narrativa não é fluida. Com os constantes flashbacks, é como se o filme andasse e parasse várias vezes, dificultando o envolvimento.

E em diversas vezes no filme, vemos aquela marquinha circular no canto superior direito da tela, que indicava a troca de rolo nas velhas projeções. É uma tentativa de aproximar Mank do cinema do seu período histórico, mas em se tratando de Fincher, lembra-se logo da cena de Tyler Durden em Clube da Luta (1999) explicando o que era essa marquinha, e a cada vez que ela aparece, retorna a sensação de que Fincher está tirando uma onda com o espectador. Há muito que se admirar no seu filme: o trabalho dos atores, a inteligência da visão de Jack Fincher, os diálogos e algumas situações. Mas a amargura e a distância que o diretor imprime à obra tornam Mank um filme do qual é fácil gostar, mas é bem difícil amar.