Faz pouco mais de uma década que os multiplexes do mundo, e as imaginações dos espectadores de cinema, têm sido assombrados por um fantasma. O fantasma do falecido ator Heath Ledger e a brilhante, impressionante atuação que ele nos legou como o vilão Coringa no penúltimo filme de sua carreira, Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), de Christopher Nolan. Aquele trabalho foi tão poderoso, e Ledger morreu tão jovem, que o público não consegue superar, e também não consegue evitar querer ver mais daquilo.

É graças àquele impacto que existe este Coringa, dirigido por Todd Phillips (“Se Beber, Não Case”), cineasta até agora mais conhecido pelas suas comédias – aliás, não tão engraçadas – e estrelado por Joaquin Phoenix. Ledger fez o Coringa transcender, já superando e muito outros vilões icônicos das telas, a ponto de tornar possível este filme-solo do personagem, um no qual seu oposto, o herói Batman, nem dá as caras, e dissociado do até agora problemático universo DC do cinema.

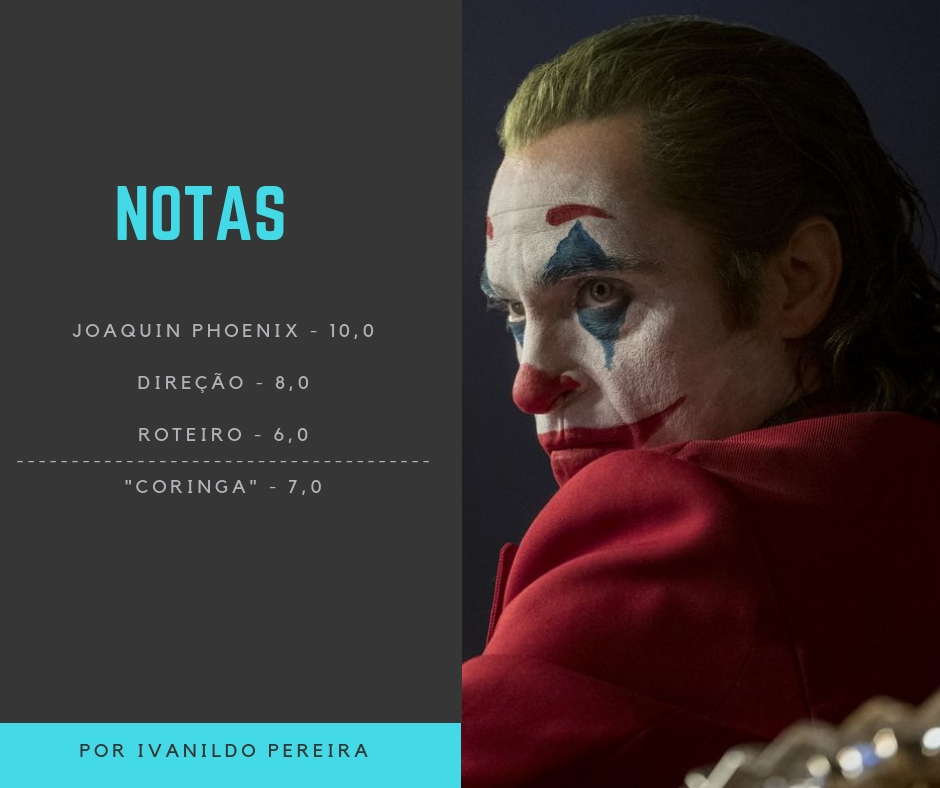

A ideia é até engenhosa: já vimos muitos filmes de origem de super-heróis, agora é hora de ver uma origem de super-vilão, e também dissociada das HQs. No longa de Phillips, o futuro Coringa é Arthur Fleck (Phoenix), um fracassado que trabalha – bem, tenta trabalhar – como palhaço. Ele vive com a mãe (Frances Conroy) e sonha em ser comediante. Ele também possui um distúrbio que o faz rir sem controle em situações de stress. Arthur vive na caótica Gotham City no começo dos anos 1980, e o mundo ao seu redor aos poucos começa a despedaçar sua já frágil psique, o que vai transformá-lo no Palhaço do Crime que conhecemos. Bem, uma versão dele, por exemplo.

E isso não é algo negativo. Afinal, HQs e suas personagens já tiveram inúmeras versões, reinterpretações e “universos alternativos”, especialmente na DC. Separar este Coringa do Universo DC é algo bom, e realmente este é o melhor filme com a logo da DC em muito tempo. E também é necessário aplaudir a ousadia de Phillips e sua equipe: o filme prende o espectador junto a um louco por duas horas e provoca empatia por ele e seu ponto de vista perturbador. Em vários momentos, Coringa é incômodo, e tem como óbvias referencias filmes da Nova Hollywood, em especial os do cineasta Martin Scorsese – uma cena de Arthur com uma arma é praticamente igual a um momento lendário de Taxi Driver (1976), outro é obviamente clonado de O Rei da Comédia (1983). Ah, e Robert De Niro, astro destes dois filmes, aparece em Coringa como um apresentador de programa de TV, figura idolatrada por Arthur. Essas cenas não chegam a parecer (muito) como meros pastiches, felizmente.

E se Nolan contou com Ledger para mostrar um psicopata inesquecível, Philips tem Phoenix. E o desempenho do ator é simplesmente impressionante. Já tínhamos visto Phoenix interpretar sujeitos alheios ao mundo antes, especialmente em O Mestre (2012) e Você Nunca Esteve Realmente Aqui (2018), mas o que ele faz em Coringa, é preciso dizer, está em outro patamar. Presente em todas as cenas, o ator transmite as sensações de incômodo e tristeza que acompanham Arthur Fleck por sua vida. Seu carisma estranho nos mantém investido, sua risada deixa o espectador tenso, e a simples visão dele sem camisa, com suas costas tortas, também incomoda bastante. Ele é assustador, um pouco cativante e absolutamente patético, o que torna suas explosões mais impressionantes. É uma atuação completa, quase alienígena, e que consegue apesar disso trazer para a tela um individuo compreensível, um que o filme de maneira inteligente nunca suaviza. Até no clichê visual do momento, “personagem dançando para mostrar que enlouqueceu”, Phoenix arrasa: ninguém faz dancinha maluca como ele.

JOGO DE CARTAS MARCADAS CONTROVERSO

Porém, o ator acaba sendo maior que o filme. Ao fundamentar o Coringa e investir na infame “pegada realista”, o filme acaba incorrendo nos clichês de praticamente todos os filmes de psicopata: problemas com a mãe, sofrimento causado pela sociedade, insatisfação sexual, uma revelação melodramática sobre a identidade de seu pai, que o longa deixa em aberto… A jornada de Arthur é previsível, claro, e se torna enfraquecida quando percebemos que a narrativa é meio tendenciosa. Todo mundo em Coringa é, com o perdão do termo, escroto, sobretudo o Thomas Wayne (Brett Cullen). Até o mordomo dos Wayne, o Alfred (Douglas Hodge), que aparece numa ponta, parece um babaca. Assim, é fácil sentir pena do protagonista… Claro, Arthur é caracterizado como perturbado desde o início, mas a balança pende muito mais para o lado da “sociedade o enlouqueceu”, o que é uma noção meio rasa, como se os roteiristas Phillips e Scott Silver tivessem acabado de ler uns tratados de Rousseau e colocado uma síntese deles no filme.

Fica a impressão de que se o Arthur tivesse recebido um abraço, não existiria Coringa, o que é uma noção bonita, mas novamente, meio rasa e até irresponsável. Não que o roteiro sequer lhe dê uma chance de um abraço… O maior culpado pelas ações de Arthur no filme é o próprio Arthur, e relativizar isso o colocando num universo extremamente hostil à sua figura, num jogo de cartas marcadas, é o ponto mais decepcionante e controverso do filme, com razão. Não há tragédia em Coringa.

E afinal, esta versão do Coringa é assim tão melhor devido à pegada “realista”? Na clássica HQ A Piada Mortal – fonte da qual Christopher Nolan e Heath Ledger beberam muito – o Coringa acreditava e pregava que bastava um dia ruim para tornar alguém tão louco quando ele, e ele quase provou isso. Na visão de Phillips e Phoenix, é mais difícil: é preciso já ter um distúrbio, uma mãe problemática, uma maré de azar, ser pobre e “maltratado pela sociedade”. Qual versão é mais assustadora, mais ressonante? Cada pessoa tem sua resposta; eu acho que é a primeira.

O roteiro de Coringa é quase a “anti-Piada Mortal”, provavelmente de propósito, mas acaba diminuindo o personagem com muitos clichês dramáticos, e Phillips ainda transforma brevemente Joaquin Phoenix em Heath Ledger em algumas cenas perto do desfecho do seu longa. Coringa é um bom filme, mas nada de obra-prima. É mais estilo que substância, e se sustenta na poderosa interpretação do seu astro. É também bem menos profundo do que pensa ser. E pelo visto, não vamos exorcizar o fantasma do Coringa Ledger tão cedo.