Geraldo Sarno faleceu no dia 22 de fevereiro de 2022. A importância de seu legado tem sido sentida, por exemplo, nas sessões que ocorreram em sua homenagem aqui no Rio de Janeiro, de onde escrevo. Por isso, mesmo que um pouco atrasada, fica aqui nossa homenagem a esse grande nome do nosso cinema, de importância fundamental na documentação do sertanejo brasileiro.

E que outra maneira de prestar essa homenagem se não mergulhando em sua filmografia? São 28 trabalhos como diretor, alguns ainda praticamente inéditos, entre longas e curtas, documentários e ficções. Dentre eles, verdadeiros clássicos como “Viramundo” (1967) e “Coronel Delmiro Gouveia” (1979), além, é claro, de “Sertânia” (2020), seu último longa lançado nas salas de cinema, filme verdadeiramente monumental e que parece sintetizar toda uma carreira. Tracemos, então, os principais momentos de sua trajetória.

Geraldo Sarno nasceu em Poções, interior baiano, em 1938. Trata-se de uma parcela do estado muito próxima ao sertão mineiro – região tão bem descrita por Guimarães Rosa, cuja obra Sarno homenagearia no curta “Eu Carrego um Sertão Dentro de Mim” (1980). Da influência de Rosa, podemos inferir que aquilo que Sarno busca no sertão nordestino, para além de um objeto de estudo antropológico, é o sertão metafísico, universal, o sertão que Rosa também atribui a Dostoiévski e Goethe. Enfim, tem-se aí toda uma sensibilidade muito particular que transparece nitidamente ao longo da filmografia do diretor, presente tanto em nos curtas do fim dos anos 1960 e início dos anos 1970 como em seu último filme.

Ainda na Bahia, Sarno conhece a militância no Centro Popular de Cultura. O interesse pelo cinema se intensifica durante a estadia em Cuba, onde consegue um estágio no ICAIC – Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. De volta ao Brasil, dá início à atividade fílmica em uma carreira que se estenderia por quase seis décadas.

Os primeiros filmes

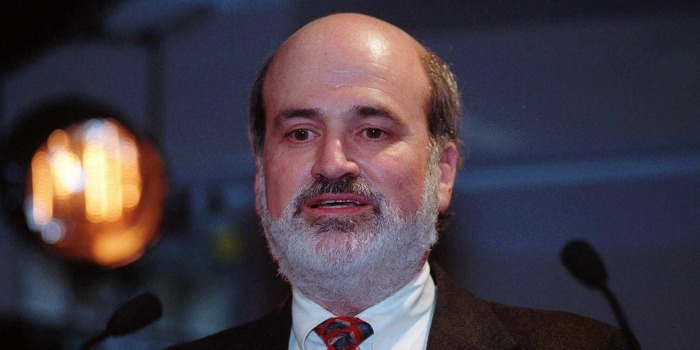

Foto: Acervo – Thomas Farkas.

O ano de 1965 vê o lançamento de “Viramundo”, seu primeiro filme (e primeiro clássico). O média-metragem documental surge da importante associação que estabelece com Thomas Farkas, com quem produziria diversos curtas-metragens lançados nos anos subsequentes.

“Viramundo” acompanha a trajetória de diversos migrantes nordestinos por São Paulo. O procedimento operado no documentário parece ser o dos contrastes; assim, vemos a fala de um nordestino que lamenta a falta de emprego na metrópole entrecortada com a de outro migrante que, do contrário, se diz “paulista”, crê na ascensão social e afirma que o problema é a falta de disposição do povo em trabalhar 15 horas diárias.

No momento mais marcante da película, Sarno alterna entre um terreiro de candomblé e uma manifestação evangélica, retratando em paralelo o frenesi religioso que toma conta dos corpos em ambos os espaços. Nesta porção de “Viramundo”, a própria obra se torna frenética, com a câmera girando erraticamente no meio da multidão fervorosa ao som dos gritos do pastor ou acompanhando as mulheres que se contorcem no ritmo dos atabaques.

A impressão que fica é a de que, nesses momentos, “Viramundo” parte da clássica noção do “ópio do povo”. No entanto, não deixa de ser curioso o modo como a própria forma fílmica se embriaga com a fúria espiritual que retrata – não muito diferente, portanto, do que ocorre em “Barravento” (dir.: Glauber Rocha, 1962), marco do Cinema Novo e da geração de cineastas na qual Sarno se insere.

A temática religiosa reapareceria diversas vezes na filmografia de Sarno. Em “Viva Cariri” (1969), por exemplo, cineasta e equipe vão a Juazeiro do Norte, no Vale do Cariri, compreender a devoção à figura de Padre Cícero, um dos tantos mitos tão particulares do Nordeste. Sarno registra personagens fascinantes, como a anciã que guarda uma montanha de memorabílias ou o dono de terras que saca um revólver para a câmera. Padre Cícero é uma espécie de presença fantasmagórica que permeia o filme e os espaços a partir dos testemunhos que o rememoram.

O interesse de Sarno se dá justamente no contraste entre essa dimensão mítica, tradicional do sertão e as profundas transformações que o desenvolvimento capitalista começava a impor na região. Momento exemplar disso se dá no choque entre dois mundos que a montagem opera: à procissão de um penitente carregando uma enorme cruz de madeira em meio à cidade, justapõe-se um jingle de uma marca local de chinelos.

“Viva Cariri” é parte de um grupo de curtas-metragens documentais, realizados por Sarno no final dos anos 1960 e início dos 1970, voltados completamente para a vivência sertaneja, suas práticas sociais, trabalhistas e artísticas. São registros valiosíssimos porque flagram o sertanejo, imbuído da rica tradição que suas mãos ainda guardam e sua voz ainda canta, sob ameaça de aniquilação pela indústria, pelos meios de comunicação hegemônicos, pela intrusão do capitalismo de mercado.

Em “Os Imaginários” (1970), por exemplo, Sarno retrata a nova posição do escultor de madeira: outrora um canal para a dimensão mítica de toda a comunidade, o artista precisa se contentar em produzir imagens para o turismo, ávidos por peças que pareçam “rústicas”. Por sua vez, “Jornal do Sertão” (1970) registra os versos improvisados dos trovadores sertanejos, que, cantando em feiras e praças públicas, muitas vezes servem de “noticiário cantado” às suas comunidades.

O filme frisa o modo como os novos meios de comunicação, ao romperem o isolamento das comunidades nordestinas, impõem seus modernos valores à população: a literatura de cordel, por exemplo, passa a ser impressa em São Paulo e adornada por capas que remetem aos gibis de super-heróis norte-americanos, em uma tentativa de adaptar-se e disputar o mercado.

Algo similar ocorre em “Dramática Popular” (1969): após acompanharmos a poesia cinética de uma apresentação do Bumba meu boi – os tecidos esvoaçantes das fantasias coloridas tremeluzindo ao luar sertanejo –, a narração de Hugo Carvana arremata: “Vida e morte não serão mais regidas pelo boi”. Já em “Vitalino-Lampião” (1969), a câmera pacientemente acompanha os dedos que fazem surgir do barro a figura do Rei do Cangaço. A narração de Othon Bastos nos diz, então, que “a arte não é do artista, é do povo”, e que o ceramista se situa “entre a arte individual e a criação coletiva do mito”. Logo após, vemos o triste plano do artesão em uma feira, suas cerâmicas dispostas à venda sendo recebidas com o desinteresse dos que passam: já é tarde demais para o artista popular.

Esses filmes sobre a arte e tradição popular não deixam de ressoar como uma indagação da geração sessentista sobre seu próprio papel enquanto classe artística. O questionamento parece ser: como encontrar, travar um diálogo com o povo; ou ainda, o que é o povo? Questionamentos de uma geração que se situa na perspectiva de retratar o mesmo povo que pretende pedagogizar.

“Coronel Delmiro Gouveia” (1979)

“Coronel Delmiro Gouveia”, segundo longa ficcional do cineasta após “Sítio do Pica-Pau Amarelo” (1973), retoma o interesse pelas figuras míticas e tradições particulares do sertão. Aqui, reconstitui a biografia de Delmiro Gouveia, empreendedor da virada do século XIX para o XX que se converte em figura heroica para o povo. Após fugir do Recife afugentado por seus opositores políticos, o Coronel Gouveia se firma no interior do sertão, onde planeja construir uma fábrica têxtil e uma usina hidrelétrica. Seus planos de negócios, no entanto, logo despertam a ira da concorrência estrangeira com quem disputa o mercado.

Assistindo ao filme, tem-se a impressão de se tratar de um inusitado encontro entre “São Bernardo” (Dir.: Leon Hirzman, 1972) e “Cidadão Kane” (Dir.:Orson Welles, 1941). A comparação, contudo, não é tão estranha quanto parece. Tanto “Kane” quanto “São Bernardo” tratam de implacáveis homens de negócios que constroem suas vidas voltadas para o acúmulo de poder e capital. O mesmo pode ser dito do Delmiro Gouveia filmado por Sarno.

Do Paulo Honório de “São Bernardo”, temos a figura do empreendedor que se estabelece no coração do sertão; do Kane interpretado por Welles, tiramos o político populista esbravejando em nome do povo. Como nesse último filme, poderíamos dizer que Delmiro Gouveia também parece abraçar o populismo como forma de cimentar uma imagem de patrão caridoso, o que lhe permitiria manter o povo bem domado. Abordando a questão do coronelismo, contudo, Sarno não parece estar nem condenando muito menos criando uma exaltação unívoca do seu biografado. Antes, parece se interessar pelo contexto social que permite que o fenômeno do coronelismo se manifeste.

Em “Delmiro Gouveia”, Sarno retoma a autenticidade de seus documentários ao retratar o dia-a-dia dos roceiros, mas também encontra um novo lirismo plástico na fotografia de Lauro Escorel (parceiro antigo de seus curtas-metragens). Observem, por exemplo, momentos como aquele em que o coronel e seus convidados assistem de uma varanda ao incêndio do mercado municipal, seus rostos pintados pelas sombras enquanto as chamas de um laranja intenso emergem no negrume; ou ainda, o vestido cheio de babados rosas da amante pubescente do coronel, brilhando contra a vegetação seca ao seu redor.

Sarno e Escorel constroem quadros a um só tempo contidos e expressivos. Dando continuidade às comparações que vinha traçando, são quadros que, na duração e rigor, fazem pensar na abordagem empregada por Hirzsman em “São Bernardo; enquanto que suas composições expressivas em profundidade de campo nos fazem lembrar, naturalmente, do trabalho de Welles e do diretor de fotografia Gregg Toland em “Kane”. Como exemplo do primeiro tipo de quadro, poderíamos citar momentos como a chegada à estação do exército que irá prender o coronel, em que o trajeto do trem é acompanhado por uma câmera que se permite demorar; já do segundo, o baile de ano novo da sequência inicial, quando vemos um grupo de personagens conversando sobre o Coronel e sua esposa, que podem ser vistos ao fundo do quadro. Esse plano, inclusive, é bastante similar, em termos de composição, à famosa cena em que um infante Charles F. Kane brinca inocentemente com seu trenó no fundo do quadro, enquanto seus pais decidem, em primeiro plano, seu futuro.

Nessa junção, bem como na continuação das preocupações (temáticas e formais) que vinha trabalhando ao longo de sua carreira até então, Geraldo Sarno parece encontrar sua própria vertente, convertida em um cinema bastante particular.

Nas décadas seguintes, sua produção fílmica reduziria significativamente em número. Já no novo milênio, retorna com dois documentários que tratam da própria linguagem cinematográfica: “Tudo Isso me Parece um Sonho” (2008) e “O Último Romance de Balzac” (2010). A esses filmes, seguiu-se “Sertânia” (2020).

Sertânia

Um “cantador” sentado à beira da fogueira entoa versos com seu violão. Vêem-se luzes oscilantes no horizonte escuro. Carros? Cidades? O cantador, contudo, parece estar situado fora do tempo.

É a cena que abre “Sertânia”, último filme lançado em vida por Geraldo Sarno. Já aí temos uma tradução do sertão universal de Guimarães Rosa. O próprio teor trágico, clássico mesmo, da trama parece reafirmar essa proposição. No fundo, é uma simples história de amizade e poder, luta e traição. O jagunço Antão Gavião é deixado para morrer pelo Capitão Jesuíno, chefe do bando do qual Antão faz parte. O filme se constrói a partir daí como uma série de memórias do moribundo. Abraça logo de cara, portanto, a questão da construção de uma memória, construção de um imaginário, que é, no fim das contas, um dos pontos sobre os quais o cinema se ocupa enquanto arte, como nos diz o filósofo francês Jacques Rancière.

De imediato, o que chama a atenção no filme é a brancura de suas imagens, opção formal que o próprio Sarno explicou em entrevista: seu preto-e-branco inunda a tela de luz ao ponto de quase queimar nossos olhos – algo entre a aridez de “Vidas Secas” (Dir.: Nelson Pereira dos Santos, 1963) e a presença de um véu onírico que confere às imagens um caráter quase tátil. Ou antes, um desvelamento do véu que permite um contato visceral com o real, como Sarno parece sugerir. É esse último aspecto que vem à tona enquanto a câmera rasteja pelo chão da Caatinga, a ultra nitidez do digital registrando cada nuance microscópica do solo e das plantas com precisão. Estamos sendo jogados em um verdadeiro caleidoscópio que conjuga todo um imaginário do século XX: não só do sertão, mas também do país.

Duas faces do sertão: por um lado, o sertão metafísico, fantasmagórico, costurado a partir de fragmentos de memórias por uma câmera que se confunde com as plantas, com seus galhos secos que rasgam o ar. Ao mesmo tempo, aparece também o sertão que Sarno retratou ao longo de toda sua carreira: aquele das roças e dos roceiros, das casas de farinha, dos bezerros e dos pastorinhos, do Bumba meu boi. Em “Sertânia”, os dois sertões coexistem, como na cena em que Antão, após sua travessia para o mundo dos mortos, encontra o Coronel Delmiro Gouveia em meio à festa do boi.

“Sertânia” aparece, assim, como a obra-mestra de um cineasta que, em suas imagens derradeiras, destila menos as respostas para as questões que perseguiu durante a vida mas, antes, ainda mais indagações.

MAIS FILMOGRAFIAS NO CINE SET: