O Morro dos Ventos Uivantes” é daquelas obras que, volta e meia, surgem novamente nas pilhas de roteiros dos estúdios e produtoras de cinema. Não é difícil entender o porquê: a obra de Emily Brontë é extremamente cinematográfica, e tem um dos elementos mais irresistíveis aos olhos tanto dos engravatados que tomam as decisões quanto do público. Falo, claro, do romance entre Cathy e Heathcliff, que, a exemplo de tantos outros que fizeram sucesso tanto nas páginas quanto nas telonas, é daqueles casos malfadados e crivados em disparidade social. Uma das versões mais famosas desse romance gótico foi feita em 1939, sob a chancela do produtor Samuel Goldwyn, e padece de decisões problemáticas, a despeito da técnica apurada que marcou o cinema do diretor William Wyler.

Único romance publicado da irmã de Charlotte e Anne Brontë, “O Morro dos Ventos Uivantes” já havia sido adaptada para o cinema anteriormente, em 1920. Com quatro atores no papel de Heathcliff, aquela versão teria sido uma das poucas a adaptar toda a história. No entanto, o filme se perdeu, a despeito das tentativas do Museu Bronte de recuperá-lo. O drama foi filmado em Haworth, na Inglaterra, onde a família Brontë viveu.

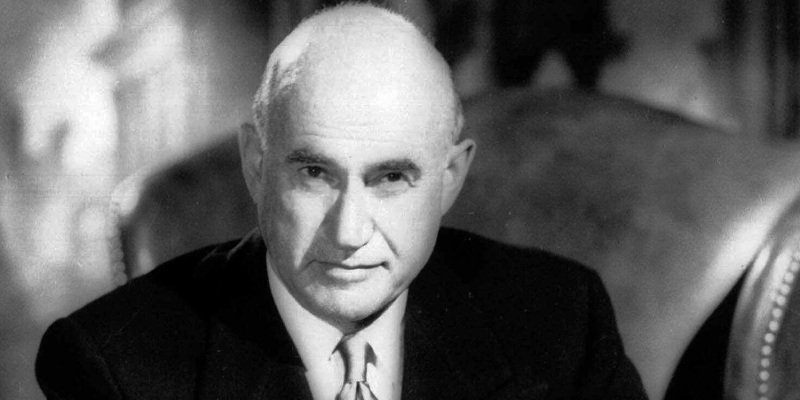

O produtor

Dezenove anos depois – e quase um século após a publicação do livro -, chegou aos cinemas a adaptação produzida por Goldwyn. Parte da leva de europeus que imigraram para os Estados Unidos no fim do século 19, o polonês começou a trabalhar com cinema quando a indústria de Hollywood ainda engatinhava, e era vista não como uma possível fonte de fortuna, mas sim como um local de oportunidade para aqueles que eram considerados “menores”. Nesse grupo se encaixavam mulheres, como a pioneira Alice Guy-Blaché, e justamente imigrantes, como o ucraniano Louis B. Mayer e Goldwyn, que fundariam a MGM Pictures junto ao empresário nova iorquino Marcus Loew.

Apesar de carregar o nome de Goldwyn até hoje, o estúdio do “rugido do leão” não chegou a realizar filmes com a assinatura do produtor. Ele chegou a entrar com um processo para que o nome fosse retirado da marca, e seu filho, Samuel Goldwyn Jr., também o fez, anos depois – mas isso é história para outro texto. Quando “O Morro dos Ventos Uivantes” entrou em cartaz, o avô do ator e diretor Tony Goldwyn (o eterno vilão de ‘Ghost – O Outro Lado da Vida’) já tinha peso na indústria e uma certa fama de ser independente. Naquela época, ele realizava filmes pela Samuel Goldwyn Films, que foi a responsável pela adaptação do romance de Emily Brontë.

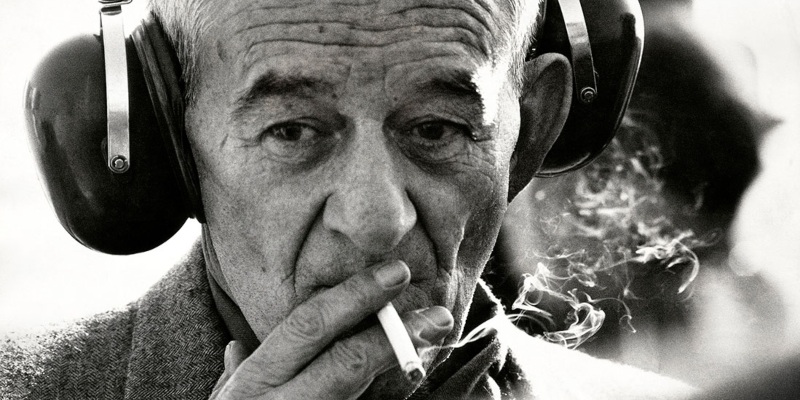

O diretor

Apesar de o nome do produtor ser o chamariz para os filmes daquele tempo, o que colocou “O Morro dos Ventos Uivantes” entre os filmes mais lembrados de 1939 foi o conjunto dos nomes que rodeariam aquela produção. Primeiro, William Wyler, um dos especialistas em blockbusters da Era de Ouro de Hollywood.

Ele ainda não havia dirigido clássicos de seu catálogo como “Ben Hur” e “A Princesa e o Plebeu”, mas já gozava de certo prestígio na indústria. Em 1938, lançou “Jezebel”, que rendeu o primeiro Oscar de Bette Davis. Falando no careca dourado, ele se tornaria o diretor com mais indicações ao prêmio – 12, no total, sendo três vitórias -, e o que mais levaria seus atores ao reconhecimento da Academia: além de Davis, ele dirigiu performances vencedoras de nomes como Audrey Hepburn, Barbra Streisand, Olivia de Havilland e Charlton Heston, além ter colocado entre os indicados Anthony Perkins, Walter Huston e o astro de “O Morro…”, Laurence Olivier. Ao longo da história, foram 36 indicações e 14 vitórias a atores em filmes dirigidos por Wyler.

O cinema de Wyler era galgado no trabalho de atores, mas também se dedicava a explorar o espaço. Versátil, ele fez musicais, dramas intimistas e épicos, e sua fácil adaptação a cada um desses gêneros ou subgêneros lhe valeu a alcunha de “diretor sem marca registrada”. Não que isso seja um insulto: outros mestres, como Sidney Lumet e Jonathan Demme, também não eram autores com assinaturas que podíamos encaixar em algum estilo definido, mas a surpresa que reservavam a cada filme novo rendeu clássicos tão indispensáveis quanto títulos de diretores como David Lynch, Martin Scorsese ou Jane Campion, só para citar nomes contemporâneos.

Voltando a Wyler, “O Morro dos Ventos Uivantes’ deu a ele a chance de fazer o que sabia de melhor: trabalhar com os pontos fortes de seus atores e brincar com a profundidade de campo, enquanto levava à tela um texto já conhecido pelo público. Apesar de não ter a dita marca do autor, ele estava entre os preferidos dos estúdios para dirigir obras adaptadas, seja do teatro ou de livros, como foi o caso do filme de 1939.

A adaptação

Não é por acaso que Emily e sua irmã Charlotte tenham sido tão adaptadas. Os romances escritos por elas oferecem ao cinema uma diegese única para o drama de época, sem arroubos grandiosos, mas com personagens com várias possibilidades dramáticas. Naquele mesmo ano, outra adaptação literária acabaria roubando os holofotes ao seguir por um caminho oposto ao do filme da dupla Wyler-Goldwyn. “…E o Vento Levou” será assunto de um texto futuro desta coluna, mas é inevitável falar sobre como esses dois filmes seguiram por caminhos diferentes no que diz respeito à adaptação de um livro para o cinema.

Isso porque a versão de Wyler para a obra de Brontë tem um tom intimista que é completamente o oposto da adaptação do livro de Margaret Mitchell. Claro que há influência dos estilos das obras, que têm espinhas dorsais, cenários e escolas literárias distintas. Dito isso, o tom gótico de “O Morro dos Ventos Uivantes” não permitiria que um filme em technicolor e com atuações histriônicas lhe fosse fiel. Wyler e o diretor de fotografia Gregg Toland (‘As Vinhas da Ira’, ‘Cidadão Kane’) são eficazes em mostrar o sufocamento dos personagens nos ambientes fechados e a liberdade dos morros.

O filme conserva o tom soturno da obra literária, ainda que sacrifique boa parte dela. Se a versão de 1920 contou toda a história de Heathcliff e Cathy, a de 1939 cortou quase que a metade do romance em sua adaptação. Ordem de Samuel Goldwyn, que não acreditava que uma versão do livro em sua totalidade fosse comercialmente interessante, e preferia focar no fator romance para que o filme fosse um êxito. Goldwyn defenestrou a segunda parte da história, que teve um final digno de novela das 6, com uma deliciosa cafonice que não aparece no livro. Essa última decisão enfureceu Wyler, que passou a filmagem assombrado pelos uivos do produtor, que pedia mais romance e pasteurização nas cenas.

Os astros não tão alinhados

E se o recorde positivo e os êxitos de Wyler com seus atores resultaram em momentos icônicos do cinema, os bastidores de “O Morro dos Ventos Uivantes” foi um exemplo de que essa sintonia era fruto de muito profissionalismo entre o “gravando!” e o “corta!”. Nos bastidores, o diretor e o astro Laurence Olivier não tiveram um bom relacionamento. O intérprete de Heathcliffe também teve problemas com Merle Oberon, que viveu Cathy no longa. Reza a lenda de que Oberon reclamava dos cuspes que Olivier dava enquanto falava. Além disso, os dois atores estavam abalados porque filmavam longe de seus pares da vida real. A amada de Olivier, Vivien Leigh, chegou a ser considerada para o papel de Cathy, mas foi preterida. Sem problemas para a carreira dela, que foi ao auge com um pequeno e já citado filme chamado “…E o Vento Levou”. Leigh ganhou o Oscar de melhor atriz por sua Scarlett O’Hara, enquanto Oberon sequer foi lembrada pela Academia. Já Olivier foi indicado por “O Morro…”, mas perdeu para Robert Donat, por “Adeus, Mr. Chips”.

Reconhecimento da Academia à parte, as interpretações de Oberon e Olivier são irretocáveis. Apesar dos atritos fora das câmeras, os dois são críveis o suficiente como o casal separado pelas circunstâncias. O exagero da interpretação de Oberon funciona sob o tom dramático e levemente brega aparentemente impressos por Goldwyn, enquanto Olivier tem a elegância que jorraria em seus desempenhos posteriores, como “Rebecca” (1940). Há que se destacar também David Niven, que fez o que pôde com as alterações do roteiro para com seu personagem, Edgar, e Geraldine Fitzgerald, que também consegue encaixar sua Isabella no universo da dupla Goldwyn-Wyler.

Os “poréns”

Mas, se a interpretação de Olivier tem méritos, o casting do ator é bastante problemático. A exemplo de outros grandes, como Marlon Brando e Katharine Hepburn, o britânico também teve sua pecha de papéis de escolha questionável pelo embranquecimento de personagens.

Ao contrário do que a maioria das adaptações da obra de Emily Brontë para o cinema nos mostra, Heathcliff não era um homem branco, e sim um cigano “de pele escura”. A despeito do trabalho grandioso do sr. Vivien Leigh, é importante ressaltar que ele foi escolhido para papéis feitos para atores negros. Em 1965, ele fez blackface para viver Othello na adaptação da obra homônima de William Shakespeare.

Ainda que Hollywood tenha feito uso do blackface e do yellowface em seus primeiros anos e que hoje essa prática tenha diminuído, ela não desapareceu totalmente. O whitewashing ou embranquecimento também continua a aparecer, e nem sempre é notado, ainda que haja mais facilidade de informação nos dias de hoje, com a internet e o acesso a grandes obras como a de Brontë. Esse tema, no entanto, ainda precisa ser mais abordado, principalmente quando estamos falando sobre nomes consagrados.

A lista de atores e atrizes que já fizeram personagens que não eram/são brancos é cheia de rostos conhecidos: além dos já citados Olivier, Hepburn e Brando, há casos atuais como Scarlett Johansson (‘Vigilante do Amanhã’) e Johnny Depp (‘O Cavaleiro Solitário’). Eles têm uma parcela grande de responsabilidade ao aceitarem, e, em alguns casos, até ajudarem a bancar esses projetos, mas essa conta também é da indústria, das pessoas que herdaram o “legado” de Goldwyn e Meyer e hoje tomam as decisões.

Ainda que “O Morro dos Ventos Uivantes” tenha elementos positivos, estes são resultado da direção de Wyler, do trabalho dos atores e principalmente da sinergia entre direção de fotografia, design de produção, som e trilha sonora. As escolhas que partiram da mesa de Goldwyn a respeito dos rumos da trama a enfraquecem, principalmente quando se vê que, sete décadas depois, Andrea Arnold conseguiu adaptar a mesma obra com um ator negro no papel principal e sem sacrificar as dicotomias sociais da obra em detrimento da interação romântica entre os personagens principais.

No fim das contas, a adaptação de Wyler é quase que um aperitivo da excelência que o diretor iria apresentar em filmes posteriores, mas, mais que isso, um testemunho de como os talentos dentro do set tentavam driblar quem estava nos escritórios dos estúdios.

Amo filmes clássicos, romances, suspenses, livros, “Contação de Histórias”…

Gostei muito desse bolg. Obrigada.